BIM-Ratgeber

BIM-Ratgeber für Bauunternehmer

Grundlagen, Potenziale, erste Schritte

(Hrsg.) Prof. Dr.-Ing. Katja Silbe,

Prof. Dr.-Ing. Joaquín Díaz.

Autoren: Dr.-Ing. Christian Baier, Lisa Franke, Leonid Herter, Milena Potpara, RA Philipp Scharfenberg und RA Tobias Wellensick

Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH, 1. Auflage, Köln 2017

Kartoniert, 151 Seiten mit 82 farbigen Abb. und 10 Tabellen

Größe: 17 x 24 cm

ISBN 978-3-481-03566-26

Völlig losgelöst

Völlig losgelöst

Architektur der 1970er- und 1980er-Jahre in der Nordwestschweiz und den grenznahen Regionen

Autoren: Christian Flierl, Ulrike Jehle-Schulte Strathaus, Roger Ehret

Künstlerische Gestaltung: Andreas Hidber

Fotograf: Christian Flierl

Verlag: Park Books

1. Auflage, 2014

Gebunden, 152 Seiten

99 farbige, 9 sw Abbildungen

Größe: 24 x 29 cm

ISBN 978-3-906027-45-6

Textbau

Textbau. Schweizer Architektur zur Diskussion

SAM 13. Schweizerisches Architekturmuseum (Hg.)

Elena Fuchs (Red.)

Projektleitung: Hubertus Adam, Evelyn Steiner

Übers.: Simon Thomas

Fotogr. Marcel Rickli

Christoph-Merian Verlag

1. Auflage, Basel 2014

Mit zahlr. Abb.

Originalbroschur., 124 S.

Sprache: Deutsch und Englisch

ISBN 3856166521

BKI Energieplaner 17

BKI Energieplaner 17 - Komplettversion

Komplettversion für Windows 7/8/10

Wohn- und Nichtwohngebäude

CD-ROM, Handbuch

EnEV-Software mit allen Nachweisen und Energieausweisen für alle Gebäudearten im Neu- und Altbau

Art.-Nr. 7128

Das Urheberrecht im Bauwesen

Das Urheberrecht im Bauwesen

Schnelleinstieg fur Architekten und Bauingenieure

von RA Martin Boden

Springer Vieweg Verlag

Buchreihe: essentials

1. Auflage 2017, Wiesbaden

Broschiert, 68 Seiten

Größe: 14,8 x 0,4 x 21 cm

ISBN-13: 978-3658166380

e-book:

ISBN 978-3-658-16639-7

Wohnungsnot Basel-Stadt

Wohnungsnot als gesellschaftlicher Konflikt

von Alfred Kunz und der Gemeinnützigen Stiftung Wohnhilfe Basel

Esteban Piñeiro, Seraina Winzeler

Schwabe Verlag, Basel

1. Auflage, 2017

296 Seiten, gebunden

Größe: 230x160x20 mm

ISBN 978-3-7965-3640-3

E-Book: PDF

2017, 302 Seiten,

29 Abb., 1 Grafik.

ISBN 978-3-7965-3683-0

MAX BILL

|

Eine Dokumentation Regie: Erich Schmid Im Verleih Edition Leihgeber, Farbfilm Spieldauer 85 Minuten Kinostart 4. Dezember 2008 |

|||

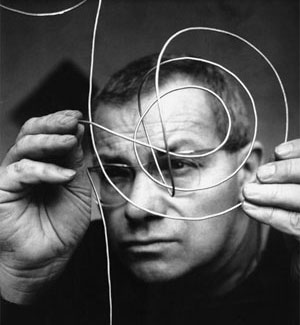

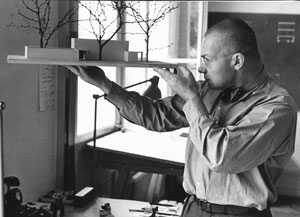

| Max Bill (1908–1994) war einer bedeutendsten Schweizer Künstler des 20. Jahrhunderts. Er war Schüler der legendären Bauhaus-Schule in Dessau, außerdem war er Antifaschist der ersten Stunde. Sein ganzes avantgardistisches Werk als Maler, Bildhauer, Architekt und Typograf trägt bis zum Schluß die Züge sozialer Verantwortung und behält das Umweltbewußtsein. Um Bills Oeuvre im Zusammenhang mit seiner Biographie besser einzuordnen, realisierte Erich Schmid den Dokumentarfilm MAX BILL – DAS ABSOLUTE AUGENMASS. Sechs Jahre lang hat er daran gearbeitet, damit der Film rechtzeitig zum 100. Geburtstag von Max Bill, am 22. Dezember 2008, auf die Leinwand kommen kann. Der Regisseur will damit die Augen für Bekanntes und Unbekanntes öffnen. Das Mal'sehn Kino in Frankfurt am Main wird den Film in sein Januar Programm aufnehmen. | |||

|

Text und Foto: Edition Salzgeber |

|||

|

Im Jahr 1925 konnte Max Bill mit 17 Jahren seine Arbeiten, die er an der Kunstgewerbeschule Zürich geschaffen hatte, an der „Exposition international des arts décoratifs“ in Paris ausstellen, wo auch Leute wie Le Corbusier und Melnikow vertreten waren. Trotzdem wurde er wegen einer Nichtigkeit aus der Kunstgewerbeschule hinausgeworfen. Daraufhin nutzte Mall Bill den hoch dotieren Preis für einen Plakatwettbewerb, den er gewonnen hatte, für das Studium am Bauhaus. Seine Lehrer an der Bauhaus-Schule waren Kandinsky, Klee und Moholy-Nagy. Während dieser Studienzeit verlor er bei einem Zusammenstoß mit einem Trapezkünstler die Hälfte seiner Vorderzähne. Er mußte die Schule beenden und Schulden bei seinem Vater aufnehmen, um die hohen Zahnarztkosten zu bezahlen. Die Behandlung am Vorderkiefer sollte ein Leben lang halten. Den Unfall setzte er kreativ um mit einem Bild, das er „siamesische Zwillingsakrobaten“ nannte.

Über seine Zeit der Jahre 1908 bis 1939 ist im Verlag Scheidegger&Spiess aus Zürich ein erster Band von Angela Thomas: »mit subversivem glanz – max bill und seine zeit« erschienen. Gegen seine Pavillon-Skulptur an der Zürcher Bahnhofstraße liefen die Behörden, die Geschäfte und die Kleinbürger Sturm. Der Lohn, den er dafür erhielt, war, daß diese Pavillon-Skulptur heute so beliebt ist, daß die Leute Sturm laufen würden, wenn man sie entfernen wollte.

Ein weiterer Schicksalsschlag erreichte ihn, als ihm 1977 wegen eines Tumors ein Auge entfernt werden mußte. Er entwarf schon am Tag nach der Operation im Krankenbett die Grafikreihe „seven twins“. Ein Jahr vor seinem Tod erhielt Max Bill als erster Schweizer den so genannten Nobelpreis der Künste, den Praemium Imperiale in Tokyo. Am 9. Dezember 1994 brach er auf seiner letzten Mission als Präsident des Bauhaus-Archivs auf dem Berliner Flughafen Tegel tot zusammen. Er hatte hart mit sich zu kämpfen, um sich immer wieder durchsetzen zu können.

Der Regisseur Erich Schmid über seinen Film Max Bill hat ein beträchtliches Entdeckungspotenzial. Wenn also gegenüber Max Bill, dachte ich mir als Filmautor, aus der Unkenntnis heraus immer noch derart starke Vorurteile mitspielen, dann muß angesichts seiner Qualitäten ein umso beträchtlicheres Entdeckungspotenzial in ihm stecken. Ich mußte mich also auf den unbekannten Max Bill konzentrieren und dem Publikum neue Tatsachen unterbreiten, um nach Möglichkeit in der Rezeption einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Dies ist für einen Filmemacher eine Herausforderung. Wird es gelingen, mit einem biografischen Film dieses Leben so darzustellen, daß man es in seinen inneren Zusammenhängen einigermaßen begreifen kann? Dieses Leben am Übergang zur Moderne, in einem unablässigen Kampf für eine gerechtere und bessere Welt mit ästhetischen und gestalterischen Mitteln? Das Geheimnis war das absolute Augenmaß. Nachdem ich in den in- und ausländischen Archiven alles greifbare Filmmaterial über Max Bill gesammelt hatte, blieben mir, einschließlich des eigenen Drehmaterials, für die Filmmontage rund 185 Stunden Bild- und Tonmaterial. In der Montage behielten wir für die 90 Minuten, auf die wir uns für die große Leinwand beschränken mußten, konsequent nur jenes Material, das die inneren Zusammenhänge – oft auf mehreren Ebenen gleichzeitig – miteinander verknüpft. So entstand schließlich ein dichtes Geflecht von übereinander gelagerten Sinnbildern, die wie bei Zahnrädern vom einen ins andere übergreifen und durch den ganzen Film hindurch vorwärts treiben. Und über allem schwebt das Thema der Einsteinschen Unendlichkeit und der politische Anspruch, daß »die Schönheit in der Reduktion« liegt. Das Geheimnis von Max Bills Erfolg war nicht nur, daß ihm in seinen Anliegen die Zukunft recht gegeben hatte, sondern auch daß er etwas besaß, was nur sehr wenige besitzen, nämlich so etwas wie das absolute Augenmaß, vergleichbar mit dem absoluten Musikgehör.

Man hätte sich allenfalls auch etwas anderes vorstellen können, rasche Schnitte und atemberaubende Einstellungen, um das künstlerische Oeuvre von Max Bill biografisch Revue passieren zu lassen in einer Orgie von skulpturalem Licht und Schatten und den knalligen Grundfarben der konkreten Bilder. Das Ganze hätte man effektvoll, wo nötig, mit einem gesprochenen Text und eindringlicher Musik untermalen können. Aber daraus wäre Max Bill nur noch unbegreiflicher geworden, als er es ohnehin schon war und es im Grunde jeder Mensch ist. Es galt eben auch in der Darstellungsweise eine gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen, wie Bill sie auch immer der Kunst abverlangt hatte: wenigstens dort die Zusammenhänge begreiflich zu machen, wo dies möglich ist. Die Werke, sagte ich mir, sollte man eigentlich besser im Original anschauen, weil jede Abbildung sofort einen illustrativen Charakter bekommt und den „subversiven Glanz“ verliert, der nur dem Original innewohnt. Dennoch zeigte ich sie immer wieder, aber mit Zurückhaltung und nur soweit ich sie brauchte, um die inneren Zusammenhänge zwischen Werk und Biografie aufzuzeigen. In dieser Hinsicht ergab sich mit der Zeit ein immer engmaschigeres Referenzsystem.

Mitwirkende der Dokumentation

Dirk Scheper Sohn des Bauhaus-Meisters Hinnerk Scheper, war Vorstandsmitglied |

|||

Weltarchitektur Libeskind-Bau in Lüneburg

An der Leuphana-Universität Lüneburg hat ein neues Zentralgebäude nach Entwürfen des Leuphana-Professors, Daniel Libeskind seinen Betrieb aufgenommen. Er lehrte bis 2016 in Lüneburg, war dort interdisziplinär tätig. Da die Architektur in Lüneburg nicht mit eigenem Fachbereich vertreten ist, sammelte Libeskind Eindrücke aus unterschiedlichen Disziplinen, die sich mit dem Thema umweltbewusst, nachhaltig und energieeffizient Bauen befassten.

Foto (c) Kulturexpress

Die Universität befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Wehrmachtskaserne. Der Entwurf von Daniel Libeskind setzt einen Kontrapunkt zu deren Struktur. Für seine Arbeit suchte der Architekt den intensiven Austausch mit Studierenden, ließ Wünsche und Vorstellungen der wichtigsten Nutzergruppe in die Entwicklung einfließen. Bei der Eröffnung sagte Libeskind: „Für das neue Zentralgebäude der Leuphana habe ich mich vom Geist dieser Universität inspirieren lassen. Die Leuphana erlebe ich als einen Brutkasten für neue Ideen, Innovation, Forschung und Entdeckung. Von diesen Elementen ist auch das neue Haus durchdrungen.“

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil eröffnete das neue Zentralgebäude der Universität am 11. März diesen Jahres feierlich im Beisein zahlreicher Gäste. An der Zeremonie nahmen rund 900 Vertreter aus Politik, Kirche, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft teil, unter ihnen Mitglieder der Landesregierung und Repräsentanten des Bundestages.

Der Libeskind-Neubau ermöglicht der Universität, künftig alle – bisher auf drei Standorte verteilten – Fächer und Lehrveranstaltungen auf dem zentralen Campus an der Scharnhorststraße in Lüneburg zusammenzuführen. Die bisherige Struktur der Bebauung ist geprägt von einem orthogonalen Raster. Dazu setzt der Libeskind-Entwurf seinen Kontrapunkt und bricht dieses Raster auf. Getragen wird das Projekt von der Leitidee eines idealen Orts, an dem sich Studieren, Forschen und Leben miteinander vereinbaren lassen. Das Gebäude repräsentiere die offene demokratische Gesellschaft. Seine wichtigste Funktion sei es, Menschen zusammenzubringen, beschrieb Daniel Libeskind einmal seinen Ansatz.

Die Kosten des fast 37 m hohen Bauwerks liegen bei rund 100 Mio Euro. Das Gebäude gliedert sich in vier gestalterisch differenziert ausgebildete Teile: ein Seminarzentrum, ein Studierendenzentrum, ein Forschungszentrum und ein Auditorium Maximum. Das Gebäude verfügt über eine Gesamtnutzfläche von 13.000 m². Die Forschung nimmt gut die Hälfte des zur Verfügung stehenden Platzes ein. 2.800 m² Fläche sind für ein Studierendenzentrum vorgesehen, 2.600 m² für ein Seminarzentrum. Das Auditorium Maximum wird Platz für 1.200 Besucher bieten.

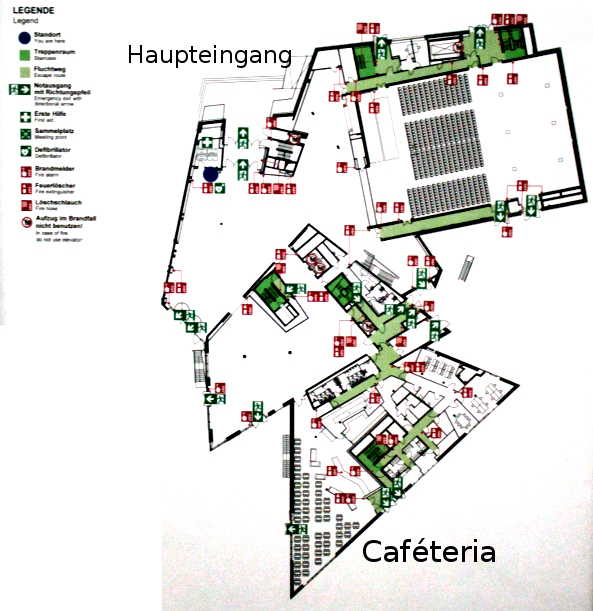

Grundriss EG (Ausschnitt Rettungsplan)

Der Baukörper des Seminarzentrums hebt sich in östlicher Richtung nach oben an und markiert zur Straße hin einen Haupteingang. Wer das Hauptfoyer betritt, gelangt zunächst in eine große Halle, die mit schrägen Wänden zum Teil aus Sichtbeton über mehrere Stockwerke hinweg Ankommenden und Studierenden einen großräumigen Empfang bereitet. In der Mitte, im Kernbereich des Gebäudes befinden sich Aufzüge und Durchgangsräume. Eine Treppe führt nach oben. Bemerkenswert ist auch die Akustik, die Eingangshalle, Caféteria und Auditorium jeder Raum für sich ermöglichen. An der Decke befinden sich Lichtöffnungen, die durch die asymmetrische Bauweise im Baukörper wie verschobene Fenster erscheinen. Ein zweiter Eingang befindet sich gegenüber, der sich dem Campus zuwendet.

Der Baukörper des Seminarzentrums hebt sich in östlicher Richtung nach oben an und markiert zur Straße hin einen Haupteingang. Wer das Hauptfoyer betritt, gelangt zunächst in eine große Halle, die mit schrägen Wänden zum Teil aus Sichtbeton über mehrere Stockwerke hinweg Ankommenden und Studierenden einen großräumigen Empfang bereitet. In der Mitte, im Kernbereich des Gebäudes befinden sich Aufzüge und Durchgangsräume. Eine Treppe führt nach oben. Bemerkenswert ist auch die Akustik, die Eingangshalle, Caféteria und Auditorium jeder Raum für sich ermöglichen. An der Decke befinden sich Lichtöffnungen, die durch die asymmetrische Bauweise im Baukörper wie verschobene Fenster erscheinen. Ein zweiter Eingang befindet sich gegenüber, der sich dem Campus zuwendet. Perspektivisch ist der Bauköper auch aus größerer Entfernung erlebbar. Einerseits kristalline, andererseits asymmetrische Proportionen bestimmen das Bild beim darauf zugehen, wobei auch hier die Perspektive veränderlich ist. Um so mehr sich der Passant dem Baukörper annähert, wird der Bau natürlicherweise um so größer. Es ist ein Blickwinkel mit Auswirkungen. Die Architektur folgt damit der Zeitströmung des Dekonstruktivismus, indem Struktur und Form einer Destruktion und einer erneuten Konstruktion zu gleichen Teilen folgen.

Im Dezember 2017 waren noch nicht alle Räume bezugsfertig. Die Planung sieht die Einrichtung zwar in vielen Einzelheiten vor, die komplette Möblierung fehlte zum Teil in den Seminarräumen in den oberen Stockwerken. Die Caféteria im EG war ebenfalls noch nicht eingerichtet, dafür wurde Mitte Dezember noch ein Pächter gesucht. Die Kabelstränge ragten schon aus dem Boden, die für feste Installationen gedacht sind. Auch Seminare fanden ohne räumliche Abtrennung in der großen Eingangshalle statt. So soll auch in der Caféteria die Möglichkeit für externe Veranstaltungen gegeben sein.

Daniel Libeskind vermeidet in seiner Bauweise rechteckige Räume, die ausschließlich dem rechten Winkel folgen. Dieser Eindruck bestimmt die Architektur des Gebäudes in seiner gesamten Konzeption. Die Geometrie des Gebäudes im Grundriss, Ansicht und Schnitt ist deshalb sehr anspruchsvoll. Die Außen- und zum Teil Innenwände sind unterschiedlich geneigt und weisen keine Rechtwinkligkeit im Grundriss und Schnitt auf. Das kann unter Umständen gewöhnungsbedürftig für Studierende oder Besucher insbesondere Konzertbesucher des Auditorium Maximum sein, da diese Bauweise außerhalb einer üblichen Norm liegt.

|

|

| Hier ist die Caféteria im EG. Der Raum soll auch für anderweitige Veranstaltungen genutzt werden. Die Kabel am Boden waren schon gelegt, die Installationen fehlten noch. Die tomatenrote Wandfarbe war eine Vorgabe des Architekten Daniel Libeskind. |

Das Forschungszentrum überragt die anderen Bauteile wie ein Leuchtturm und dokumentiert damit die Bedeutung der Forschung für die Universität. Schon durch seine Höhe schafft dieser Baukörper neue Blickachsen, da aus den oberen Etagen sogar Sichtkontakt zur Lüneburger Innenstadt besteht und umgekehrt.

Das Auditorium ist südlich an die anderen Baukörper angeschlossen. Seine 1.100 Sitzplätze werden mit Hilfe einer flexiblen Bestuhlungsanlage bereitgestellt: Rund 800 Sitze der gesamten Bestuhlung können bei Bedarf an der Rückwand des Auditoriums zusammengeschoben werden, die anderen rund 300 stehen ebenerdig in Stuhlreihen. Sobald die Bestuhlungsanlage ihre Parkposition in einer Ecke des Saales erreicht hat, kann eine Schiebewand geöffnet und so die Fläche des Auditoriums zum Foyer hin erweitert werden.

Alle Gebäudeteile sind vom UG bis hinauf ins 1. OG miteinander verknüpft: Studierendenzentrum, Forschungszentrum, Seminarzentrum und Auditorium. Die vertikale Erschließung dieser Ebenen erfolgt dabei nicht nur über die Aufzüge, sondern auch über Treppenanlagen und Galerien im Forschungszentrum, Seminarzentrum und im Auditorium. Ein Foyer ermöglicht den Zugang zu allen vier Gebäudeteilen und macht deren Interaktion erlebbar.

|

|

| Fernsicht auf das Universitätsgebäude aufgenommen vom Wasserturm, am 12. Dezember 2017 aus der Lüneburger Innenstadt |

Die Dachkonstruktionen sind stark geneigt oder als Zylinderschalen gekrümmt. Es entstehen komplexe Durchdringungen und Anschlüsse der einzelnen Bau- und Gebäudeteile. In den Fassadenflächen befinden sich großflächige, nicht rechteckige Fenster- und Fassadenöffnungen, welche die Außenwand zum Teil über zwei Geschosse oder über Eck zu durchbrechen und aufzulösen scheinen.

Das Gebäude setzt Maßstäbe im Bereich öffentlicher Bauten, sowohl bei der Gestaltung als auch mit Blick auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Energieoptimiertes Bauen steht im Vordergrund. Das Bauwerk besticht durch technologische Innovationen, darunter eine elektrochrome Verglasung, die Verwendung von PCM (Phase Change Materials) sowie verschiedene Bausteine für eine nutzerabhängige Gebäudeleittechnik. Bereits in der Entwurfsplanung wurde besonderer Wert darauf gelegt, ein öffentliches Gebäude zu schaffen, das ohne die Nutzung von Primärenergie betrieben werden kann. Das Gebäude wird teilweise in Stahlbeton, teilweise in Stahlbetonverbundbauweise errichtet

Das Einfamilienhaus - ZK

Das Einfamilienhaus - ZK

Zeitschrift für Kulturwissenschaften

von Sonja Hnilica

und Elisabeth Timm

transcript Verlag, Bielefeld

1. Auflage, Ausgabe 07/2017

176 Seiten, kartoniert

Größe: 17,4 x 1,5 x 24,1 cm

ISBN 978-3-8376-3809-7

Kasper Salin-priset 2017

Skissernas museum i Lund har byggts om och till flera gånger sedan starten 1934. Det precisa tillägg som vinner Kasper Salin-priset för 2017 års bästa byggnad öppnar museet mot sin omgivning och tillgängliggör det unika innehållet för en bred allmänhet. Arkitekterna Elding Oscarson och beställaren Statens Fastighetsverk tar emot Sveriges äldsta och mest prestigefyllda arkitekturpris på Arkitekturgalan.

Skissernas Museum – Museum of Artistic Process and Public Art är ett unikt konstmuseum med fokus på den konstnärliga kreativa processen. Här finns världens största samling av skisser, modeller och förlagor till svensk och internationell offentlig konst.

Elding Oscarson, genom SAR/MSA Jonas Elding och Johan Oscarson, står bakom den prisade arkitekturen medan Statens fastighetsverk är stolt byggherre.

Elding Oscarson, genom SAR/MSA Jonas Elding och Johan Oscarson, står bakom den prisade arkitekturen medan Statens fastighetsverk är stolt byggherre.För Skissernas Museum, som länge haft behov av att få mer yta till sitt förfogande för att vidareutveckla museet, har om- och tillbyggnaden gjort stor skillnad. Publiktillströmningen har varit intensiv sedan nyinvigningen i slutet av januari 2017.

- Det har varit ett otroligt givande samarbete från början till slut. Den kontinuerliga dialogen mellan alla inbladade och arkitekternas förståelse för sammanhanget har varit en enorm styrka. Vi är otroligt glada för denna skarpa om- och tillbyggnad som fullkomligt förändrat besöksupplevelsen. Jag vill rikta mitt varmaste tack till våra donatorer, säger Patrick Amsellem, museichef Skissernas Museum.

Jurymedlemmar 2017:

Bolle Tham, arkitekt SAR/MSA

Ewa Westermark, arkitekt SAR/MSA

Monica von Schmalensee, arkitekt SAR/MSA

Thomas Sandell, arkitekt SIR/MSA SAR/MSA

Sekreterare: Tove Dumon Wallsten

Eftersom arkitektur ska upplevas med alla sinnen, inte bara tittas på, har juryn besökt ett antal hus och undersökt dem på plats för att kunna bedöma material, detaljer, planlösningar etc. Utifrån det har de nominerat fyra hus och bland dem valt ett som i år alltså är Skissernas museum. Juryn hoppas att vinnaren kan fungera som föredöme för hela branschen:

Eftersom arkitektur ska upplevas med alla sinnen, inte bara tittas på, har juryn besökt ett antal hus och undersökt dem på plats för att kunna bedöma material, detaljer, planlösningar etc. Utifrån det har de nominerat fyra hus och bland dem valt ett som i år alltså är Skissernas museum. Juryn hoppas att vinnaren kan fungera som föredöme för hela branschen:Arkitekt: Elding Oscarson genom ansvariga arkitekter SAR/MSA Jonas Elding och Johan Oscarson

Medverkande arkitekter: SAR/MSA Tristan Zelic, Matthias Salaets och Gustaf Karlsson samt Yuko Maki och Paolo Migliori, Elding Oscarson

Övriga medverkande: Patrick Amsellem, Skissernas museum, Laine Montelin, Tyréns, Jörgen Hagö, Hagö Konsult, Fredrik Pernmatt, Ramböll och David Tonegran, Bricon

Beställare: Statens Fastighetsverk genom Maria Nordh

www.skissernasmuseum.se

www.arkitekt.se

1933 ging er erneut nach Paris zur Künstlergruppe „abstraction création“ und stellte mit Piet Mondrian, Jean Arp, Sophie Taeuber Arp, Marcel Duchamp und Georges Vantongerloo aus. Nach dem 2. Weltkrieg wurde Max Bill Rektor der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Er setzte dort wieder Bauhaus-Ideen um. Denn Max Bill bekam im Rahmen des Marshallplans eine Schlüsselposition beim materiellen und geistigen Wiederaufbau Deutschlands. Als Architekt baute er die HfG. Die Trägerschaft übernahm die Geschwister-Scholl-Stiftung. Inge Scholl, die Schwester der 1944 in München ermordeten Geschwister Sophie und Hans Scholl, war Präsidentin, was im Film durch historische Filmsequenzen dokumentiert wird.

1933 ging er erneut nach Paris zur Künstlergruppe „abstraction création“ und stellte mit Piet Mondrian, Jean Arp, Sophie Taeuber Arp, Marcel Duchamp und Georges Vantongerloo aus. Nach dem 2. Weltkrieg wurde Max Bill Rektor der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Er setzte dort wieder Bauhaus-Ideen um. Denn Max Bill bekam im Rahmen des Marshallplans eine Schlüsselposition beim materiellen und geistigen Wiederaufbau Deutschlands. Als Architekt baute er die HfG. Die Trägerschaft übernahm die Geschwister-Scholl-Stiftung. Inge Scholl, die Schwester der 1944 in München ermordeten Geschwister Sophie und Hans Scholl, war Präsidentin, was im Film durch historische Filmsequenzen dokumentiert wird.  Seine Skulpturen im öffentlichen Raum stießen derart auf Widerstand, daß die erste Version der berühmtesten Bill-Plastik, die „kontinuität“, im Jahr 1948 von Rechtsextremisten in Zürich zerstört wurde. Erst knapp 40 Jahre später erhielt er von der Deutschen Bank in Frankfurt, als wäre es eine Wiedergutmachungsgeste, den Auftrag, diese Skulptur in Granit neu herzustellen. Die Arbeiten dauerten drei Jahre. Von der Herstellung bis zur Aufstellung der "Kontinuität" vor der Deutschen Bank in Frankfurt existiert ein eigener und einzigartiger Dokumentarfilm, der einem Werkbericht gleicht.

Seine Skulpturen im öffentlichen Raum stießen derart auf Widerstand, daß die erste Version der berühmtesten Bill-Plastik, die „kontinuität“, im Jahr 1948 von Rechtsextremisten in Zürich zerstört wurde. Erst knapp 40 Jahre später erhielt er von der Deutschen Bank in Frankfurt, als wäre es eine Wiedergutmachungsgeste, den Auftrag, diese Skulptur in Granit neu herzustellen. Die Arbeiten dauerten drei Jahre. Von der Herstellung bis zur Aufstellung der "Kontinuität" vor der Deutschen Bank in Frankfurt existiert ein eigener und einzigartiger Dokumentarfilm, der einem Werkbericht gleicht.