Prisbelönad bostadsarkitektur i Norrköpings historiska industrilandskap

”Väv” är ett flerbostadshus med kommersiella lokaler i bottenvåningen på en centralt belägen tomt i Norrköpings historiska industrilandskap. Projektet är resultatet av vinst i en markanvisningstävling 2012 där Norrköpings kommun hade som mål att förnya det unika och välbevarade industrilandskapet.

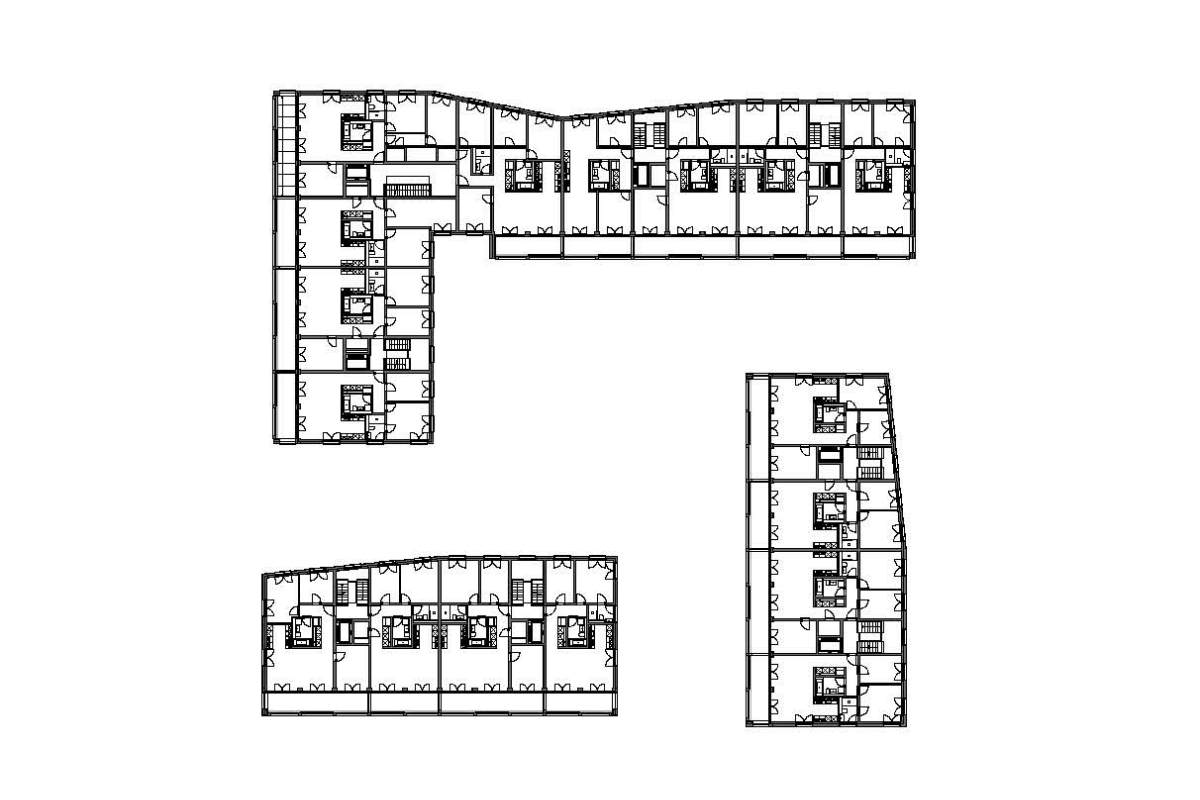

Ritningar av Spridds bostadsarkitektur i Norrköping...

Foto: Anders Fredriksén, Erik Törnkvist

Huset har rönt stor uppmärksamhet och bland annat fått först pris i den internationella tävlingen MIPIM Architectural Review Future Project Award 2013. I stadsplanen fullbordar huset det triangulära stadskvarteret och den nya byggnaden blir en framträdande fond till ett intimt nytt torg intill de publika stråk som leder ned mot centrala delar av staden. Byggnaderna i området som ursprungligen användes av textilindustrin har gradvis gjorts om till kontorslokaler, utbildnings- och kulturinstitutioner och i vissa fall bostäder. I den historiska industrimiljön har studenten ersatt arbetaren. ”Väv” är en del av denna stadsomvandling.

Huset har rönt stor uppmärksamhet och bland annat fått först pris i den internationella tävlingen MIPIM Architectural Review Future Project Award 2013. I stadsplanen fullbordar huset det triangulära stadskvarteret och den nya byggnaden blir en framträdande fond till ett intimt nytt torg intill de publika stråk som leder ned mot centrala delar av staden. Byggnaderna i området som ursprungligen användes av textilindustrin har gradvis gjorts om till kontorslokaler, utbildnings- och kulturinstitutioner och i vissa fall bostäder. I den historiska industrimiljön har studenten ersatt arbetaren. ”Väv” är en del av denna stadsomvandling.

Lägenheterna i huset har olika karaktär. I den dubbelhöga bottenvåningen ryms både kommersiella lokaler och bokaler som kan användas för småskalig verksamhet kombinerat med boende eller t ex. boende med ett ateljérum mot gatan. På de övre planen ryms lägenheter av varierande storlek för såväl studenter som äldre och barnfamiljer. Taklandskapet erbjuder en sekvens av terrasser på olika nivåer med milsvid utsikt över Norrköping.

Förslagets arkitektur slår en båge mellan historien och samtiden och omtolkar en serie karakteristiska teman i industrilandskapet, som stora fönster, lokala torn och en repetitiv och rationellt gestaltad fönstersättning. Byggnadens fasad består av prefabricerade utfackningselement av betong med en storskalig böljande yta som fångar ljusets skiftningar och ger fasaden en textil och föränderlig karaktär. Genomgående franska fönster ger rikligt med ljus och är utformade i guldanodiserad aluminium.

Fakta

Projektets namn: Väv Arkitekt: Spridd och Etat i samarbete Pris: Architectural Review Future Project Award 2013 Plats: Industrilandskapet, Norrköping Typ: Flerbostadshus Byggnadsår: 2016-2018 Beställare och entreprenör: ED Bygg Stomme: Stål och betong med utfackningselement av EPS betong Area: 3475 kvm Illustration: Spridd och Etat

Detail

På byggplatsen Fönsterdetail

Meddelande: Spridd

Stadionbau präsentiert von Volkwin Marg

Die Commerzbank-Arena von gmp wartet mit zahlreichen Superlativen auf. Sie entstand zwischen 2002 und 2005 zur 2006er WM und verfügt über das weltweit größte Stahl-Seil-Membran-Innendach von den Stuttgarter Ingenieuren Schlaich Bergermann und Partner. Die Konstruktion bietet geöffnet eine Open-Air Atmosphäre, bei Regen kann sie binnen 15 Minuten geschlossen werden. Als einziges WM-Stadion verfügt die Arena über das Umwelt-Management-System ÖKOPROFIT, mit dessen Hilfe seit 2009 bereits umfangreiche Kilowattstunden Strom und Kubikmeter Trinkwasser eingespart wurden. Circa 5.200 Beton-Fertigteile bilden den Korpus des heutigen Stadions am Platz des ehemaligen Waldstadions – man spricht von einem Umbau, genau genommen entstand aber ein Neubau an gleicher Stelle. Die Kopfbühne des Multifunktionsbaus ermöglicht die Ausrichtung großer Konzerte. Der Entwurf geht auf den Architekten Volkwin Marg zurück, der den Hauptvortrag am 12. Juni im von ihm erbauten Stadion der Commerzbank-Arena hielt. Das war ein wiedersehen nach langer Zeit, über viele Konstruktionsdetails während der Bauphasen konnte der aus Hamburg kommende berichten.

Die Commerzbank-Arena von gmp wartet mit zahlreichen Superlativen auf. Sie entstand zwischen 2002 und 2005 zur 2006er WM und verfügt über das weltweit größte Stahl-Seil-Membran-Innendach von den Stuttgarter Ingenieuren Schlaich Bergermann und Partner. Die Konstruktion bietet geöffnet eine Open-Air Atmosphäre, bei Regen kann sie binnen 15 Minuten geschlossen werden. Als einziges WM-Stadion verfügt die Arena über das Umwelt-Management-System ÖKOPROFIT, mit dessen Hilfe seit 2009 bereits umfangreiche Kilowattstunden Strom und Kubikmeter Trinkwasser eingespart wurden. Circa 5.200 Beton-Fertigteile bilden den Korpus des heutigen Stadions am Platz des ehemaligen Waldstadions – man spricht von einem Umbau, genau genommen entstand aber ein Neubau an gleicher Stelle. Die Kopfbühne des Multifunktionsbaus ermöglicht die Ausrichtung großer Konzerte. Der Entwurf geht auf den Architekten Volkwin Marg zurück, der den Hauptvortrag am 12. Juni im von ihm erbauten Stadion der Commerzbank-Arena hielt. Das war ein wiedersehen nach langer Zeit, über viele Konstruktionsdetails während der Bauphasen konnte der aus Hamburg kommende berichten.Der Architekt Christoph Mayr (J2M Architekten) aus München übernahm den Einführungsvortrag. Er berichtete über eigene Bauprojekte, darunter zahlreiche Brückenbauten wie der Klenzesteg, der in Fortsetzung der Klenzestraße über den Fluss führt.. Die allmählich aufsteigende Brüstungsfläche lenkt den Blick in Richtung Altstadt. Spaziergänger können über die Treppe hinunter zur Uferwiese an die Isar steigen. Ein zweiter Schwung führt auf direktem Weg zur Schlotthauerstraße. Dadurch zeichnet sich das Brückenbauwerk aus, indem sich der Steg in einem weiten Schwung frei über den Fluss spannt. Sein Tragwerk und die Wegeführung bilden eine skulpturale Einheit.

Letztlich blieb der Vortrag von Volkwin Marg Highlight des Tages und war mehr als nur eine Bestandsaufnahme der Commerzbank-Arena vor Ort. Der Architekt hatte schon auf vielfältige Weise bewiesen, zu welchen Großbauten auf der Welt er fähig ist. Nicht ohne Humor berichtete er über die Projektverwirklichung aus aller Herren Länder und womit er als Architekt und Bauingenieur zu kämpfen hatte, bevor Pläne umgesetzt und das Bauwerk wie vorgesehen auf dem Platz fertig gestellt ist. Am Anfang seines Vortrags und seiner Reise durch die Stadien der Welt stand ein historischer Abriss der Stadionbauten seit der Antike, die auch heute noch Vorbild sein können für viele der Neubauten. Altgriechische Stadien ebenso wie römische Vorbilder kamen zur Geltung. Volkwin Marg lieferte interessante Einsichten in die Baugeschichte, wobei viele der monumentalen Stadionbauten gar nicht mehr existieren, so dass diese nur noch auf Abbildungen stattfinden. Beispiele aus Frankreich, das neue Dimensionen des Bauens in Folge der Französischen Revolution einbrachte. Revolutionsarchitekt Boulée,1781, wollte monumentale Stadien bauen, gedacht für den enormen Publikumszuwachs der Bevölkerung, der durch die Revolution entstanden war. Viele eigene Bauten oder Umbauten stellte der Architekt vor. Der Entwurf zum Umbau des Berliner Olympiastadions, das mit neuer Dachkonstruktion ausgestattet werden soll, wurde beispielhaft präsentiert. Auch das Cape Town Stadium ist ein Fußballstadion in der südafrikanischen Stadt Kapstadt und wurde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 von Gerkan, Marg und Partner erbaut.

Zu den zahlreich vertretenen Firmen mit Kurzvorträgen zählten unter anderem das Unternehmen kronimus mit seinem Design-Programm für Betonstein und Bodenplatten; das Unternehmen warb zugleich für barrierefreies Bauen und hatte zu diesem Zweck eine mit zahlreichen schematischen Zeichnungen versehene Broschüre herausgebracht. Zum Abschluss wurde der Heinze Architekten AWARD 2018 vorgestellt, der gerade läuft und sich aus 300 Einreichungen sowie Sonderpreisen für Studierende zusammensetzt.

IHP 2018 - Torre Reforma in Mexiko-Stadt

Das Ergebnis ist die Shortlist mit fünf Finalisten, die stellvertretend für die enorme Bandbreite aller nominierten Gebäude stehen. Das mexikanische, das nahöstliche und die drei asiatischen Projekte finden eine je einzigartige Interpretation ihrer Typologie – sei es ein agiler Büroturm (Torre Reforma), ein gestapelter Wohnturm (Beirut Terraces), ein mischgenutzter Hochhausgarten (Oasia Hotel Downtown), ein lokal verwurzeltes Ensemble (Chaoyang Park Plaza) oder ein Hotel in Gestalt einer verpixelten Skulptur (MahaNakhon).

|

|

IHP 2018 Torre Reforma Foto © Alfonso Merchand |

Der Torre Reforma von L. Benjamín Romano ist ein klassisches Bürogebäude. Dabei ist allerdings nur die Art der Nutzung konventionell. Die in Mexiko-Stadt herrschende Erdbebenproblematik erfordert ein kluges Tragwerkskonzept, das dem 246 Meter hohen Büroturm letztendlich sein signifikantes Erscheinungsbild verleiht. Sean Anderson sah im Torre Reforma „das perfekte Zeugnis dafür, wie innovativ und beeindruckend Architektur in Mexiko heute ist.“ Und Ina Hartwig äußerte sich begeistert über Mexikos höchstes Gebäude: „Trotz seiner enormen Höhe besitzt der Torre Reforma eine Leichtigkeit, begründet in seiner aufgebrochenen Betonstruktur. Seine spitz zulaufende Form und die zurücktretenden Glasflächen imponieren ohne aufdringlich zu sein.“

Inmitten des Erdbeben-Risikogebiets Mexiko-Stadt hat die charakteristische Fassade des Torre Reforma mehr als nur ästhetische Gründe. Die zwei massiven Sichtbeton-Außenwände mit der dritten, gläsernen Seite kreieren nicht nur einen äußerst ungewöhnlichen dreieckigen Grundriss, sondern sorgen auch für höchste Erdbebensicherheit. Als solides Fundament reichen die Betonwände 60 Meter unter die Erde. Außerdem kann sich das Gebäude im Falle eines Erdbebens mitbewegen, weil große Öffnungen als „Knautschzonen“ aus den massiven Wänden ausgespart sind, und die Stahlstreben, die die Geschosse tragen, vor der Glasfassade in beweglichen Gelenken zusammenlaufen. Während des schweren Erdbebens im September 2017 hat sich dieses Konzept bereits als wirkungsvoll erwiesen.

|

| Torre Reforma, 2016, Foto © Moritz Bernoully |

Ab einer Höhe von 200 Metern knickt eine der beiden Betonwände auffällig nach innen ab. Grund dafür sind die Bauvorschriften der Stadt. Die Hochhäuser am Paseo de la Reforma dürfen maximal doppelt so hoch sein, wie die Straße breit ist. Darüber ist ein Rücksprung oder eine Verjüngung vorgegeben. Durch den kreativen Umgang mit dieser Vorschrift ändert sich je nach Blickwinkel nicht nur die Materialität des Gebäudes, sondern auch seine skulpturale Form. Die verglaste Seite des Turms öffnet sich in ihrer gesamten Breite zum Stadtpark Bosque de Chapultepec. Um zusätzliche Nutzfläche zu schaffen, sprengen die Geschosse hier das enge Korsett des Dreiecks. Die scheinbar ebene Fassade bildet nach vorne eine beinahe nicht wahrnehmbare vierte Ecke aus.

Als solides Fundament reichen die Betonwände, in ihrer gesamten Breite von 1,20 Meter, 60 Meter in die Erde. Sie wurden im Bauprozess nach und nach gegossen: 70 Zentimeter pro Tag. Die Fugen zwischen den einzelnen Schichten dienen auch als Sollbruchstellen im Falle eines Erdbebens. Sie bieten den wirkenden Kräften einen Angriffspunkt, der die Statik nicht beeinträchtigt. Darüber hinaus kann sich das Gebäude im Falle eines Erdbebens mitbewegen, weil große Öffnungen als "Knautschzonen" aus den massiven Wänden ausgespart sind. Außerdem laufen die Stahlstreben, die die Geschosse tragen, vor der Glasfassade in beweglichen Gelenken zusammen. Während des schweren Erdbebens im September 2017 hat sich dieses Konzept bereits als wirkungsvoll.erwiesen. Zurück blieben nur ein paar feine, ungefährliche Risse in den Betonfugen.

Die verglaste Seite des Turms öffnet sich in ihrer gesamten Breite zum Stadtpark Bosque de Chapultepec. Sonnenblenden aus Aluminium ermöglichen den Einfall von Tageslicht ohne Aufheizen in der starken mexikanischen Sonne. An dieser Fassade lässt sich auch die Gliederung in Cluster von je vier Geschossen ablesen. Das ausgefeilte, außenliegende Tragwerk erlaubt, dass die Büroräume vollkommen stützenfrei bleiben. Um zusätzliche Nutzfläche zu schaffen, sprengen die Geschosse an der Glasfassade das enge Korsett des Dreiecks. Die scheinbar ebene Fassade bildet nach vorne eine kaum wahrnehmbare vierte Ecke. Diese kragt mit zunehmender Höhe immer weiter aus, um die Fläche der attraktivsten, obersten Geschosse zu vergrößern. Am Boden bezieht der Torre Reforma die angrenzende historische Villa mit ein, indem er zusammen mit ihr das öffentliche Foyer umschließt. ln der Mitte des Gebäudes, gut erreichbar für alle Nutzer, liegen die Terrasse, das Auditorium und die Konferenzräume.

Ökologische Aspekte/Nachhaltigkeit

LEED-Piatin-Zertifizierung. Verpflichtung zur CO2 Neutralität bis 2030. Regen und Abwasser werden ohne Abfluss in die städtische Kanalisation vollständig für die Kühltürme der Klimaanlage wiedergenutzt Natürlich belüftete Patios und horizontale Sonnenblenden aus Aluminium versehatten die Glasfassade. Ein automatisches System parkt 480 Autos ohne Abgasausstoß. Das Parkhaus kann wegen der Geschosshöhe von drei Metern nach einer möglichen Verkehrswende in Büroflächen umgewandelt werden. Zur Optimierung der Energieeffizienz wird die Gebäudetechnik jedes Clusters einzeln überprüft. Stadtweit wurden als Bestandteil der Baugenehmigung 80.000 Bäume neu gepflanzt.

Architekten: L. Benjamín Romano, MexikoStadt/Mexiko

Bauherr: Fondo Hexa, SA de CV

Funktion: Büros Höhe: 246 m

Fertigstellung: November 2016

Standort: Mexiko-Stadt/Mexiko

|

| Links auf dem Foto Architekt L. Benjamin Romano, rechts Peter Cachola Schmal, DAM Direktor, während des IHP Ausstellungsbesuchs am 01. November 2018 im DAM Foto (c) Kulturexpress |

Aus der Jurybegründung

Auf dem Weg zur Entscheidung ging es in der breiten Diskussion der Jury unter anderem darum, wie ein Hochhaus zum Stadtgefüge und urbanen Leben beiträgt. Darüber hinaus wurden unter anderem folgende Aspekte analysiert: zukunftsweisende Gestaltung, Funktionalität, innovative Bautechnik, städtebauliche Einbindung, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Kai-Uwe Bergmann fasste die Diskussion zusammen: "Der Torre Reforma ist eines der komplexesten Hochhausprojekte, die ich je gesehen habe. Benjamin Rarnano war hier extrem wagemutig, ist viele Risiken eingegangen und hat dadurch einen hochintelligenten Ansatz gefunden. Seine Lösung sieht nicht nur völlig unkonventionell aus, sondern ist es auch. Ihm ist eine unmissverständlich lokale Typologie für einen Standort auf der Prachtstraße von Mexiko-Stadt gelungen. Das Hochhaus bietet zwei völlig unterschiedliche Ansichten, sodass man es beinahe nicht wiedererkennen würde, würde man es nur von einer Seite kennen."

Die Ausstellung “Best Highrises 2018/19 – Internationaler Hochhaus Preis 2018“, die das Deutsche Architekturmuseum (DAM) vom 3. November 2018 bis 3. März 2019 in Frankfurt zeigt, präsentiert nicht nur den Preisträger und die Finalisten, sondern alle 36 nominierten Projekte anhand zahlreicher Wandtafeln und Modelle.

Die Ausstellung “Best Highrises 2018/19 – Internationaler Hochhaus Preis 2018“, die das Deutsche Architekturmuseum (DAM) vom 3. November 2018 bis 3. März 2019 in Frankfurt zeigt, präsentiert nicht nur den Preisträger und die Finalisten, sondern alle 36 nominierten Projekte anhand zahlreicher Wandtafeln und Modelle.

Zu Preisverleihung und Ausstellung ist ein gleichnamiger broschierter Katalog bei Prestel erschienen, der 144 Seiten umfasst. Neben den fünf Finalisten werden auch alle 36 nominierten Hochhausprojekte beschrieben, dazu gehört auch der Neubau des Henninger Turm. Bebildert und mit zahlreichen Grundrissen, Schnitten und Lageplänen versehen.

Aufbruch Kulturquartier - Ideen zur Stuttgarter Kulturmeile

Fünf international renommierte Teams sind auf Einladung der Initiative „Aufbruch Stuttgart“ in die Landeshauptstadt Baden-Württembergs gekommen. Ihr Auftrag war, ohne jegliche Art von Zwängen und Vorgaben und Verboten, Ideen für eine menschengerechte Zukunft der sogenannten „Kulturmeile“ zu entwickeln. Was dabei herauskam, sorgte bei der Präsentation im Stuttgarter Haus der Architekten für Staunen, Verblüffung und Applaus. Die Ergebnisse haben das Zeug dazu, die Stadt zu verändern.

Meldung: Der Raumjournalist

Eine Kurzdokumentation sowie Interviews mit Protagonisten, die am Workshop teilgenommen haben, sind auf dem YouTube-Channel von Aufbruch Stuttgart.

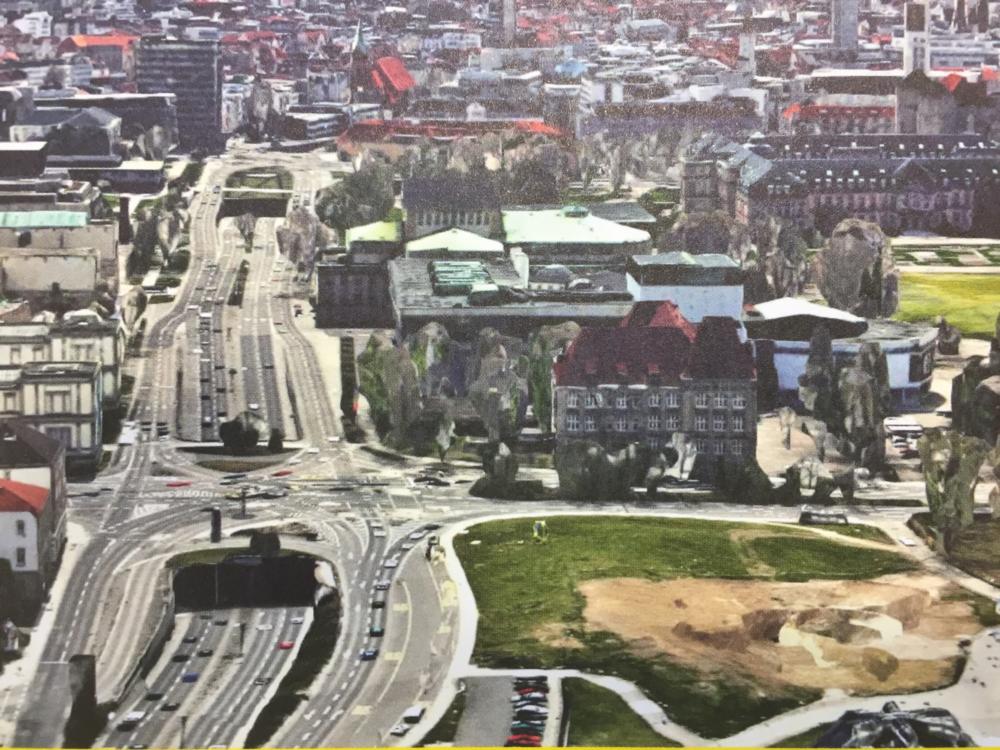

Was Stuttgart braucht, ist den Aufbruch in neue Dimensionen. Und die Stadt braucht vor allem positive Themen und den Schwung seiner Bewohner. Für eine Zukunft mit mehr Urbanität, Lebensqualität und Strahlkraft. Denn was die Stuttgarter im Moment erleben müssen durch den Umbau des Hauptbahnhofs Stuttgart 21 ist die die Hölle. Das will keiner durchmachen, was hier den Stuttgartern zugemutet wird. Wer nach Stuttgart fährt, muss über den Hauptbahnhof und wer einmal dort war und versucht zu Fuß auf den Vorplatz zu gelangen, wird erschreckt sein. Denn hier gibt es kein zurechtkommen. Überall stehen Bauzäune, Leitungen wurden quer verlegt. Es sieht aus wie in einem Kieswerk, indem ein abfließender Trichter systematisch den Kiesboden wegnimmt. Ursache ist die Gelände einschließende Großbaustelle und die vehementen Einschränkungen und Unannehmlichkeiten, die damit verbunden sind. Das wird einige Jahre dauern, bis sich hier etwas ändert. Wer auf dem Bahnhofsvorplatz in Stuttgart steht, schafft es nicht bis auf die andere Straßenseite bei dem Verkehrsaufkommen. Fahrspuren vor dem Bahnhof unterliegen der Dauernutzung durch Autos. Es gibt kein Entkommen aus der misslichen Situation. Wer stehen bleibt, schaut verdutzt über die Straße und muss erkennen, hier gibt es keinen Überweg. Einzige Verbindung zur anderen Straßenseite bietet eine Unterführung, deren Eingang hinter langen Wegmarkierungen undeutlich erkennbar ist. Der Weg vom Bahnhof aus aber ist die Voraussetzung, um überhaupt durch Innenstadt bis zur Kulturmeile zu kommen.

|

|

Städtebauliche Situation und Verkehrsaufkommen um den Stuttgarter Hauptbahnhof, am 02. Februar 2019 abends, Foto (c) Kulturexpress

|

Ein Verein hat sich konstituiert, der fragt sich, wie aus der vom Autoverkehr beherrschten „Kulturmeile“ ein lebendiges Kulturquartier werden kann? Der Aufbruch Stuttgart e. V. hat hierzu eine 44-seitige Dokumentation des Ideen-Workshops „Aufbruch Kulturquartier“ mit zahlreichen Bildern und Plänen veröffentlicht. Die Broschüre kann kostenfrei bestellt werden.

Zur Veränderung im Stadtraum Stuttgart beitragen kann eine Bürgerbewegung. Im März 2017 formierte sich deshalb eine Gruppe mit Engagierten zu einem gemeinnützigen Verein „Aufbruch Stuttgart e.V.“ Das Signal fand überwältigenden Widerhall in der Bürgerschaft.

|

|

| Tiefbaustelle vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof mit historischem Portalhaus von Paul Bonatz, aufgenommen am 02. Februar 2019 abends, Foto (c) Kulturexpress

|

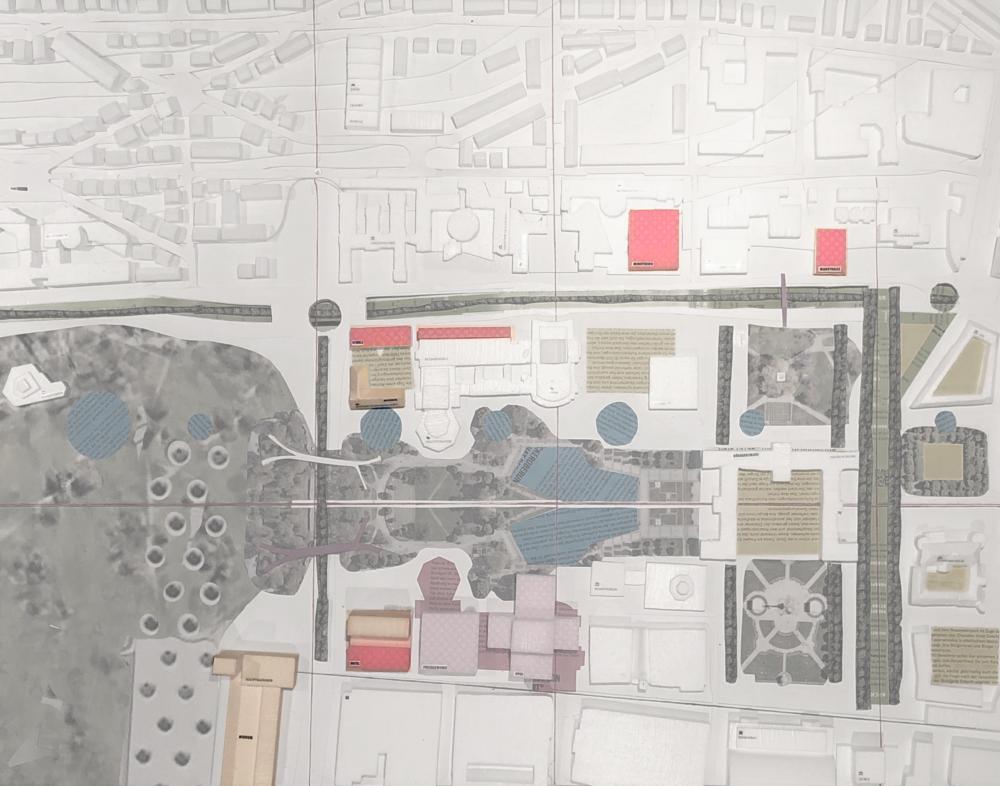

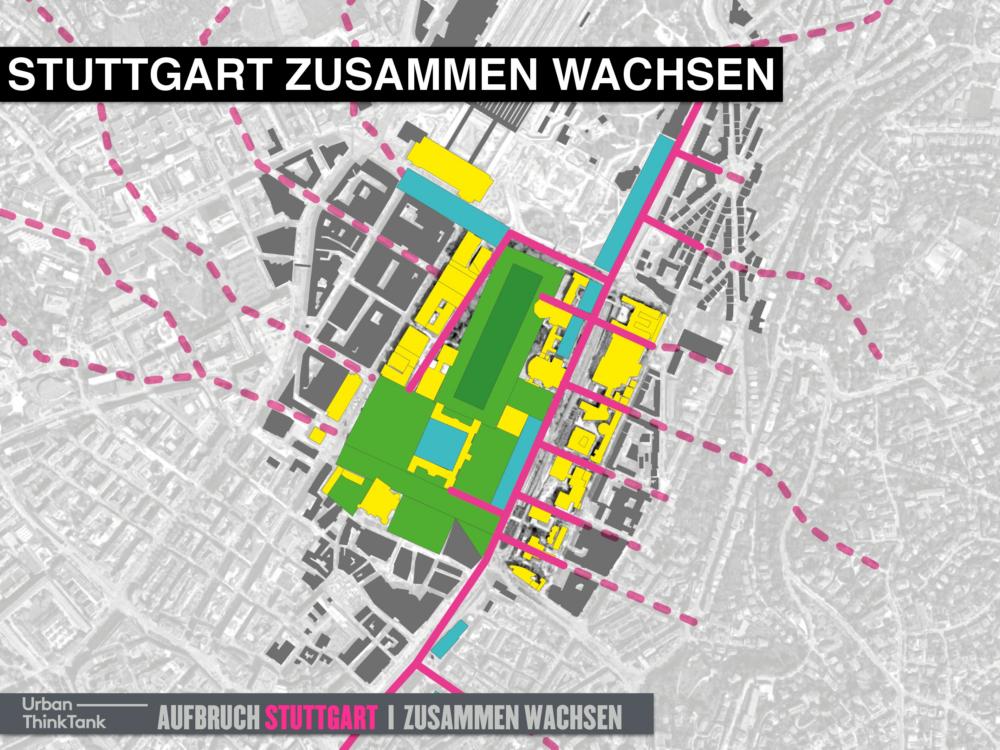

Im Moment handelt sich das Vorhaben um eine rasch wachsende, unabhängige und überparteiliche Initiative bestehend aus Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger. Ziel ist es, die Stadtentwicklung und Stadtgestaltung durch Mitwirkung, durch eigene Ideen und Impulse voranzubringen. Die aktuelle Priorität der Initiative liegt auf der Entwicklung von Konzepten für ein ansprechendes Kulturquartier, was im Zusammenhang mit der Sanierung des Opernhauses steht. Ziel ist es weiter, den gesamten Bereich zwischen Schillerstraße, Charlottenplatz und Planie einer Neugestaltung zuzuführen. Dazu gehört insbesondere die Beseitigung der trennenden Barriere Konrad-Adenauer-Straße. Weitere Themen werden folgen.

In erster Linie verstehen sich diejenigen, die sich engagieren, nicht als Kritiker, sondern als bürgerschaftliches Gegenüber von Verwaltung und Politik. Mit Workshops, Arbeitsgruppen, Vorträgen und gemeinschaftsfördernden Aktionen werden Beiträge zu einer lebendigen Stadtgesellschaft geleistet, die das Ziel verfolgt, Stuttgart zum Vorreiter moderner Stadtentwicklung werden zu lassen: Mit einem lebendigen Kulturquartier, mit einem mutigen Schritt von der autogerechten zur menschengerechten Stadt.

Dass sich die Stuttgarter das gefallen lassen!

Dieser Satz stammt nicht von irgendwem, sondern vom Mitinhaber eines der weltweit führenden Architektur und Planungsbüros: Pierre de Meuron aus Basel. Der verwunderte Ausruf des Schweizer Stararchitekten bezieht sich auf ein Erbe der „autogerechten Stadt“, auf die Verkehrsschneise der B14, die sich abweisend wie eine offene Wunde durch Stuttgart zieht.

Das Büro Herzog & de Meuron – u.a. Erbauer der Hamburger Elbphilharmonie – ist eines der fünf international renommierten Teams die auf Einladung der Initiative „Aufbruch Stuttgart“ in die Landeshauptstadt kamen. Ihr Auftrag war, ohne jegliche Art von Zwängen und Vorgaben und Verboten, Ideen für eine menschengerechte Zukunft der sogenannten „Kulturmeile“ zu entwickeln. Was dabei herauskam, sorgte bei der Präsentation im Stuttgarter Haus der Architekten für Staunen, Verblüffung und Applaus. Die Ergebnisse haben das Zeug dazu, die Stadt zu verändern. Wie kann aus der vom Autoverkehr beherrschten „Kulturmeile“ ein lebendiges Kulturquartier werden?

|

|

| Durchmischung, Entwurf Herzog & de Meuron |

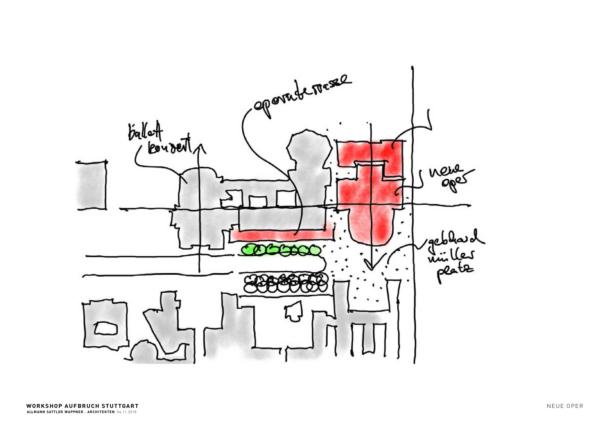

Die Frage, was mit dem Schulgebäude des Königin-Katharina-Stifts geschehen soll, gehört schon seit Beginn der Diskussion um das Kulturquartier zu den ganz heißen Eisen. Jetzt verblüffte das Münchner Büro Allmann Sattler Wappner mit einer Idee, die insbesondere in der Schweiz schon mehrfach praktiziert wurde: Die Verschiebung des ganzen Gebäudes ohne Abriss. Mit moderner Technik kann die Schule als Ganzes um bis zu 50 m verschoben werden und so den Raum für ein weiteres Kulturgebäude, ein Konzerthaus, ein Museum oder eine neue Oper freimachen. Die Teilnehmer sind mit dem Königin-Katharina-Stift unterschiedlich umgegangen. Fast alle empfinden die Lage als Schulstandort nicht optimal.

Die Architekten von Herzog & de Meuron würden dagegen direkt an die B14 sogar ein neues Schulgebäude stellen und den denkmalgeschützten Altbau als Foyer eines ansonsten neuerbauten Kulturgebäudes nutzen. Der Entwurf des Basler Teams fasziniert vor allem durch eine Idee, die an die New Yorker Highline erinnert: Verwandlung der bestehenden Stadtautobahn in ein grünes Band, das sich unter aufgebrochenen Dächern auch durch die Tunnels zieht, kombiniert mit insgesamt viel Grün auch in anderen Bereichen des Quartiers, dazu eine Wiederbelebung alter Achsen und am Ende einer solchen – vom Littmann-Bau Richtung Königsstraße – könnte ein neues Opernhaus seinen attraktiven Platz finden. Ascan Mergenthaler, verantwortlich für den Bau der Elbphilharmonie vertritt eine klare Position: „Die Konzentration auf das Zentrum ist essenziell. Die einmalige Chance der zentrumsnahen Stadtentwicklung im Gleisfeld Rosenstein darf nicht davon ablenken, dass die Probleme in der Innenstadt zwingend gelösten werden müssen“.

Der Ansatz, der von der niederländischen Gruppe KAW vorgeschlagen wird, betont die zentrale Rolle des Stadtraumes um die B14 für die Entwicklung der gesamten Innenstadt. Teamchef Reimar von Meding denkt dabei im wahrsten Sinne „quer“ mit einer Öffnung und Wiederbelebung von Sicht- und Fußgängerachsen im rechten Winkel zur B14 – damit die trennende Wirkung der Verkehrsschneise endlich der Vergangenheit angehört. Dies verbindet die Entwürfe sämtlicher Teams.

Die Münchner Architekten von Allmann Sattler Wappner setzen dabei dezidiert auf die Verwandlung der „Kulturmeile“ in einen „Kulturboulevard“, der nach und nach dem Autoverkehr entzogen wird. Anziehende öffentliche Räume, Höfe und Gärten sollen im Wechsel mit präzise positionierten Baukörpern die verlorene Stadtraumqualität zurückholen. Alle Teams verfolgen eine Vorgehensweise, die der Schaffung attraktiver Stadträume, Priorität vor einer Lösung der Verkehrsfragen einräumt. Die Notwendigkeit eines Tunnelbaus wird von einem Teil zwar nicht generell ausgeschlossen, soll aber erst nachgeordnet entschieden werden. Erst soll Lebensqualität entstehen.

|

|

| Entwurf Christoph Mäckler |

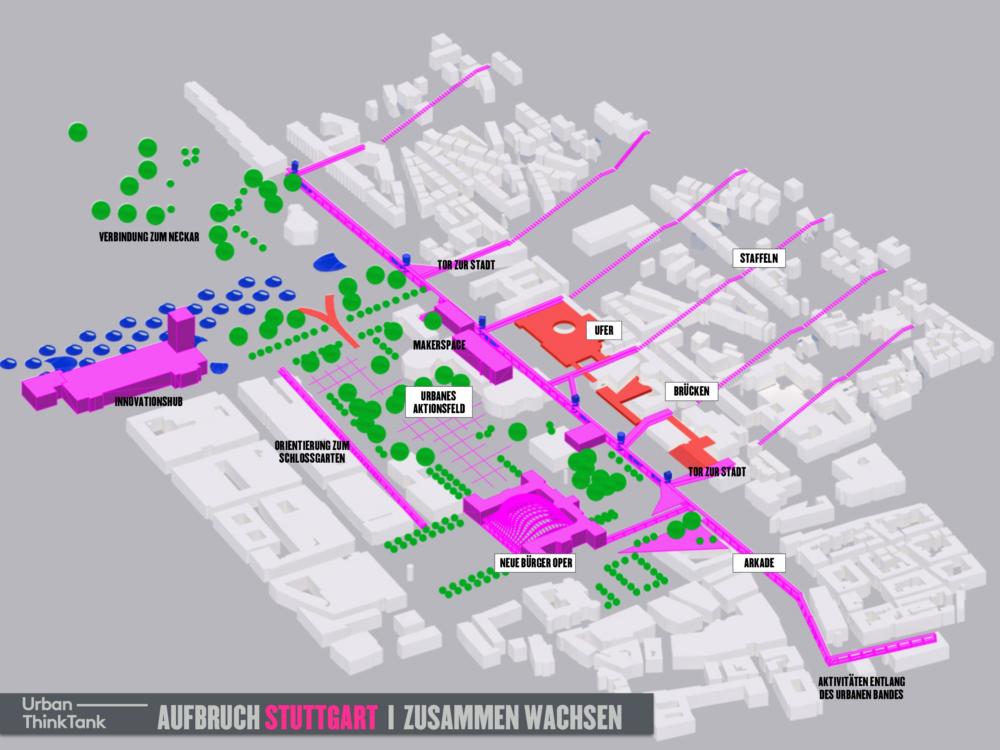

Architekt Christoph Mäckler ist überzeugt: „Die Stadtgesellschaft braucht keine abweisenden Verkehrsstraßen, sondern Stadtstraßen mit Aufenthaltsqualität“. Die interdisziplinäre Gruppe Urban–Think Tank aus Zürich argumentiert ähnlich. Hubert Klumpner beklagt: „Die Stadt hat hochwertige einzelne Objekte und öffentliche Räume, die weiterentwickelt werden können.“ Der Vorschlag der Züricher will stattdessen eine Raumfolge aus Ufern, Staffeln und einer neuen Arkade, Räume für die Stuttgarter, die ganzjährig einladen und einen Neuanfang erlauben. Das Thema Zukunft der Stuttgarter Oper ist mit der Neugestaltung der Kulturmeile untrennbar verbunden. Generell wird der Umbau der Oper, der nach Einschätzung der Fachleute eigentlich keine Sanierung ist, sondern zum Großteil Neubau gleichkommt, als völlig unkalkulierbares Abenteuer mit hohen Realisierungs- und Kostenrisiken eingestuft. Verwundert zeigten sich die eingeladenen Architekten, dass bei der Opernsanierung der Denkmalschutz außer Kraft gesetzt wird, während er beim baugeschichtlich weniger bedeutenden Schulbau als zentrales Argument gilt. „Der Workshop hat gezeigt, dass bisher in Stuttgart zu eng gedacht wurde. Aufbruch Stuttgart sieht die Ergebnisse des Wochenendes als Angebot an Politik und Öffentlichkeit.“

Vorstandsmitglied Arno Lederer: „Wir hoffen sehr, dass die Kommunalpolitik die Diskussion um Oper und Kulturmeile nicht vorzeitig für entschieden erklärt, sondern die Früchte unseres hochkarätigen Workshops als Ideenpaket in die Entscheidungsfindung miteinbezieht“. Die baulichen Fakten, die jetzt geschaffen werden, haben zentrale Bedeutung für die künftige Lebensqualität Stuttgarts. Nicht, dass am Ende wieder der Satz fällt: „Dass sich die Stuttgarter das gefallen lassen.“

Die Namen der fünf beteiligten Büros lassen aufhorchen: Das Basler Team von Herzog & de Meuron ist mit seinen Projekten weltweit präsent. Der Name des Büros verbindet sich mit der Tate Gallery of Modern Art in London, der Allianz-Arena in München und Impulsen für eine Neuausrichtung des Städtebaus in China. Aktuell fand das von dem Schweizer Büro realisierte neue Hamburger Wahrzeichen, die Elbphilharmonie, das Augenmerk einer breiten Öffentlichkeit.

Aus Rotterdam hat das Team von KAW Architects teilgenommen. Die innovative Crew, die sich selbst als „motivated and a little bit quirky“ (schrullig) bezeichnet hat sich neben Wohnbau mit öffentlichen Bauten und der Gestaltung urbaner Räume an vielen Orten einen Namen gemacht.

|

|

| Entwurf KAW Architects |

Allmann Sattler Wappner, das führende Münchner Büro, holte sich nicht nur mit Bauten, wie dem Dornier- Museum in Friedrichshafen und dem geradezu revolutionären Neubau der Herz-Jesu Kirche in München Meriten, sondern entwickelte erfolgreich städtebauliche Konzeptionen in verschiedenen Metropolen.

|

|

| Entwurf Allmann Sattler Wappner |

Christoph Mäckler aus Frankfurt, Begründer des Dortmunder Instituts für Stadtbaukunst, gehört zu den aufregendsten Figuren der Deutschen Architekturszene. Mit seinem Team hat er sich kritisch mit den Stadtbildern der Nachkriegszeit auseinandergesetzt und eine Lanze für die Gestaltung des öffentlichen Raums gebrochen. Als Bauten gelten u.a. die Gestaltung der Marktgalerie in Leipzig und die der Goethehöfe in Frankfurt als besonders bemerkenswert.

Die Crew mit dem vielverheißenden Namen „Urban–Think Tank“ kommt aus Zürich. Das eng mit der ETH Zürich verbundene Planungskollektiv, das unter Leitung von Mitbegründer Hubert Klumpner anreist, setzt in seinen Aufgabenstellungen weniger auf den Bau von Neuem, sondern auf die Konsolidierung und Optimierung bestehender Stadtstrukturen. Die interdisziplinäre Gruppe aus Zürich ließ es sich nicht nehmen, bereits Wochen vor dem Workshop das Kulturquartier in Stuttgart ausführlich zu besichtigen. Nun hat der Aufbruch Stuttgart e. V. die 44-seitige Dokumentation des Ideen- Workshops „Aufbruch Kulturquartier“ mit zahlreichen Bildern und Plänen veröffentlicht, in Zusammenarbeit mit dem büro uebele visuelle kommunikation und Thomas Geuder.

|

|

|

|

Entwurf Urban-Think Tank |

|

|

Aufbruch Stuttgart: Die Initiative leistet mit Workshops, Arbeitsgruppen, Vorträgen und gemeinschaftsfördernden Aktionen einen Beitrag zu einer lebendigen Stadtgesellschaft, die das Ziel verfolgt, Stuttgart zum Vorreiter moderner Stadtentwicklung werden zu lassen: mit einem lebendigen Kulturquartier, mit einem mutigen Schritt von der autogerechten zur menschengerechten Stadt. Die Gründungsmitglieder von Aufbruch Stuttgart sind: Prof. Dr. Wieland Backes (Fernsehjournalist), Norbert Daldrop (AV-Communication), Prof. Dr. Cornelia Ewigleben (Direktorin Württembergisches Landesmuseum), Felix Fischer (Managing Director SWR Symphonieorchester), Dr. Ulrike Groos (Direktorin Kunstmuseum), Thomas Koch (Direktor Kommunikation Oper Stuttgart), Prof. Dr. Christiane Lange (Direktorin Staatsgalerie Stuttgart), Prof. Arno Lederer (Architekt), Helmut Nanz (Nanz-Stiftung), Prof. Werner Sobek (Architekt und Bauingenieur), Horst Stammler (Geschäftsführer VVS – Verkehrsverbund Stuttgart), Jossi Wieler (Intendant Oper Stuttgart)

Big's Méca folds three arts institutions into one

Centrally located between the River Garonne and Saint-Jean train station, the new 18,000 m² Maison de l’Économie Créative et de la Culture en Aquitaine, MÉCA, brings together three regional arts agencies – FRAC for contemporary art, ALCA for cinema, literature and audiovisuals, and OARA for performing arts – into a loop, cementing the UNESCO-listed city as the epicenter for culture. BIG and FREAKS were selected to design the new home for the region’s contemporary art and culture by the Regional Council of Nouvelle-Aquitaine in 2012. MÉCA was inaugurated with BIG Founding Partner Bjarke Ingels, Associate Architects FREAKS, Nouvelle-Aquitaine Region President Alain Rousset and the Minister of Culture Franck Riester, with the Presidents and Directors of FRAC, ALCA and OARA in attendance.

Centrally located between the River Garonne and Saint-Jean train station, the new 18,000 m² Maison de l’Économie Créative et de la Culture en Aquitaine, MÉCA, brings together three regional arts agencies – FRAC for contemporary art, ALCA for cinema, literature and audiovisuals, and OARA for performing arts – into a loop, cementing the UNESCO-listed city as the epicenter for culture. BIG and FREAKS were selected to design the new home for the region’s contemporary art and culture by the Regional Council of Nouvelle-Aquitaine in 2012. MÉCA was inaugurated with BIG Founding Partner Bjarke Ingels, Associate Architects FREAKS, Nouvelle-Aquitaine Region President Alain Rousset and the Minister of Culture Franck Riester, with the Presidents and Directors of FRAC, ALCA and OARA in attendance. The building is conceived as a single loop of cultural institutions and public space by extruding the pavement of the promenade to become the ramp that leads into the urban living room, the façade with glimpses into the stage towers of OARA and the offices of ALCA, and the rooftop enclosing the sky-lit galleries of FRAC.

“When a region or a city invests millions in a major new cultural institution, it often ends up benefiting only the informed few that already have an interest in the arts. Not only does MÉCA spill its activities into the public realm and the urban room, but the public is also invited to walk around, through, above and below the new cultural gateway. By inviting the arts into the city and the city into the arts, MÉCA will provide opportunities for new hybrids of cultural and social life beyond the specific definitions of its constituent parts.” Bjarke Ingels, Founding Partner & Creative Director, BIG.

“When a region or a city invests millions in a major new cultural institution, it often ends up benefiting only the informed few that already have an interest in the arts. Not only does MÉCA spill its activities into the public realm and the urban room, but the public is also invited to walk around, through, above and below the new cultural gateway. By inviting the arts into the city and the city into the arts, MÉCA will provide opportunities for new hybrids of cultural and social life beyond the specific definitions of its constituent parts.” Bjarke Ingels, Founding Partner & Creative Director, BIG. “Benoît’s Hermes head is placed right where the big public space cuts through the building, almost as if a giant block has been pushed through and half the head has been removed along with half of the building. The piece of the head that is missing is also the piece of the building that is missing. The missing pieces are maybe the most interesting parts for the building because this is where all the public events and activities can happen, and for the sculpture because that's the part that is left open for people's interpretation.” Bjarke Ingels.

“Benoît’s Hermes head is placed right where the big public space cuts through the building, almost as if a giant block has been pushed through and half the head has been removed along with half of the building. The piece of the head that is missing is also the piece of the building that is missing. The missing pieces are maybe the most interesting parts for the building because this is where all the public events and activities can happen, and for the sculpture because that's the part that is left open for people's interpretation.” Bjarke Ingels. A giant periscope by the restaurant and elevators allows visitors to see the activity in the outdoor urban room and vise-versa, creating an indoor-outdoor dialogue.

A giant periscope by the restaurant and elevators allows visitors to see the activity in the outdoor urban room and vise-versa, creating an indoor-outdoor dialogue. MÉCA’s façade is composed almost entirely of 4,800 prefabricated concrete panels interspersed with windows of various sizes to control the amount of light entering inside and to create a sense of transparency. The concrete slabs, which weigh up to 1.6 tons, are sandblasted to expose its raw qualities and to texture the surface with the local sandstone of Bordeaux. Yellow granules for brightness and warmth radiate the building in the sun and integrates MÉCA as a familiar yet new vernacular sight to the city.

MÉCA’s façade is composed almost entirely of 4,800 prefabricated concrete panels interspersed with windows of various sizes to control the amount of light entering inside and to create a sense of transparency. The concrete slabs, which weigh up to 1.6 tons, are sandblasted to expose its raw qualities and to texture the surface with the local sandstone of Bordeaux. Yellow granules for brightness and warmth radiate the building in the sun and integrates MÉCA as a familiar yet new vernacular sight to the city.MÉCA FACTS

Name: MÉCA - Maison de l’Économie Créative et de la Culture en Aquitaine

Type: Competition

Location: Bordeaux, FranceSize: 18,000 m² / 193,750 ft2

Client: Région Nouvelle-Aquitaine

Collaborators: FREAKS freearchitects, Lafourcade-Rouquette Architectes, ALTO Ingénierie, Khephren Ingénierie, Hedont, dUCKS Scéno, Dr. Lüchinger+Meyer Bauingenieure, VPEAS, Ph.A Lumière, ABM Studio, Mryk & Moriceau, BIG Ideas

Max Dudler Ensemble belebt Schweizer Quartier Bülachguss

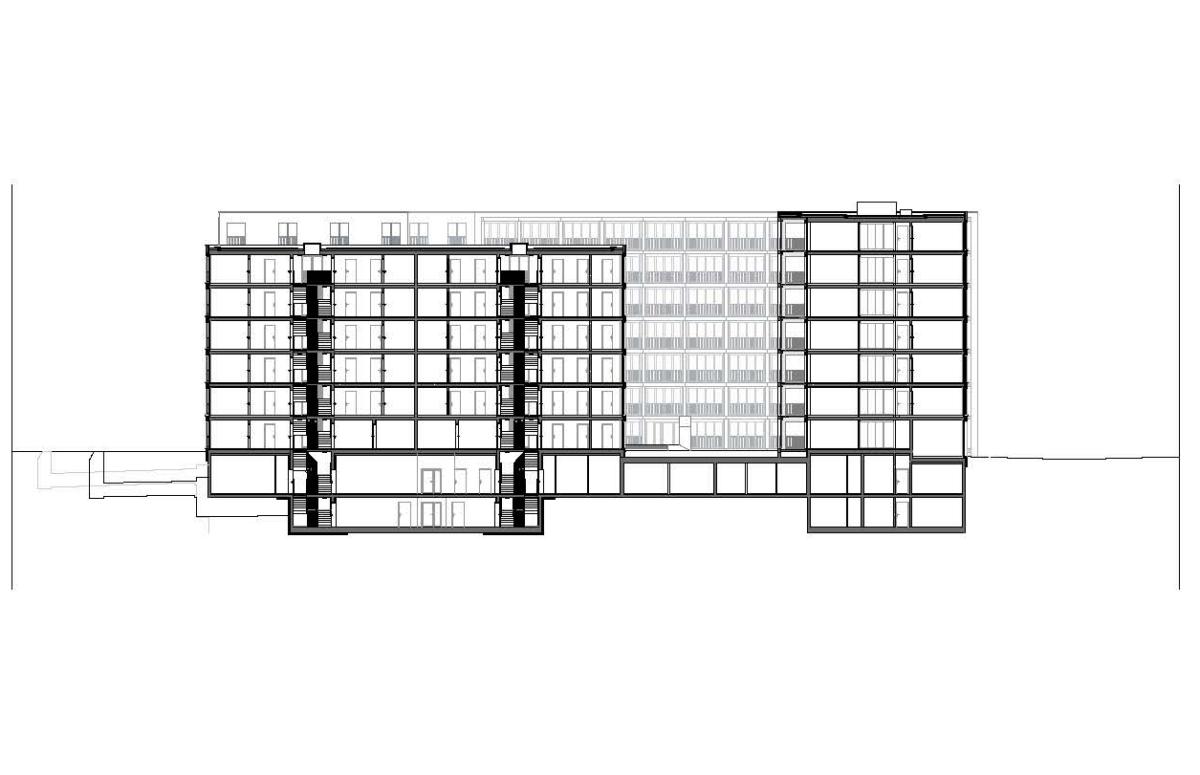

Modular konzipiert setzt sich das städtebauliche Ensemble aus der Wiederholung eines einfachen zeilenförmigen Baukörpers zusammen. Durch punktsymmetrische Spiegelung und Drehung des kubischen Volumens entsteht ein von windmühlenartig angeordneten Baukörpern gerahmter Platz. Die Elemente sind dabei so transformiert, dass die Bebauung sinnvoll auf den städtebaulichen Kontext reagiert. Der langgezogene L-förmige Baukörper im Norden schirmt die Wohnbebauung von der Fangletenstraße ab. Der Innenhof öffnet sich in alle anderen Himmelsrichtungen, sorgt für Licht in den Wohnungen und vernetzt den Ort mit dem Quartierspark und den Wegen, Höfen und Plätzen der Wohnfelder im Osten und Süden. So wird die Stadt Bülach an dieser Stelle bedacht weitergebaut. Es entsteht nicht nur ein Quartier, sondern ein sozial gedachtes, funktionierendes Stück Stadt.

Modular konzipiert setzt sich das städtebauliche Ensemble aus der Wiederholung eines einfachen zeilenförmigen Baukörpers zusammen. Durch punktsymmetrische Spiegelung und Drehung des kubischen Volumens entsteht ein von windmühlenartig angeordneten Baukörpern gerahmter Platz. Die Elemente sind dabei so transformiert, dass die Bebauung sinnvoll auf den städtebaulichen Kontext reagiert. Der langgezogene L-förmige Baukörper im Norden schirmt die Wohnbebauung von der Fangletenstraße ab. Der Innenhof öffnet sich in alle anderen Himmelsrichtungen, sorgt für Licht in den Wohnungen und vernetzt den Ort mit dem Quartierspark und den Wegen, Höfen und Plätzen der Wohnfelder im Osten und Süden. So wird die Stadt Bülach an dieser Stelle bedacht weitergebaut. Es entsteht nicht nur ein Quartier, sondern ein sozial gedachtes, funktionierendes Stück Stadt. Durch bewusst gesetzte Knicke in den Gebäude-Volumen entstehen eindrückliche, skulpturale Baufiguren. Es ergeben sich spannungsvolle Perspektiven, in denen die Linien der Baukörper aufeinander verweisen und die Gebäude zu einem einheitlichen Ensemble gefügt werden. Die Knicke weiten den Raum und sorgen für einladende Gesten, 2/15 durch die der Außenraum ins Innere des Ensembles fließt, von wo die Wohnungen erschlossen werden. Der starke Bezug zum Außenraum am Übergang von Stadt und Landschaft wird auch in den Wohnungen deutlich. Mit ihren über die gesamte Fassadenlänge angelegten Loggien bieten sie den Bewohnern großzügige, am Sonnenstand ausgerichtete Außenflächen. Die Loggien wurden als filigrane, klar gegliederte Raumgitter aus Sichtbeton in die monolithischen Baukörper eigeschoben.

Die klare kubische Form der Gebäude findet ihre Entsprechung in der Reduktion der ausgewählten Materialien und Farbtöne. Der Entwurf setzt die Qualitäten der Werkstoffe in Szene, ihre Haptik und Atmosphäre. In Materialität und Detaillierung nimmt er Bezug auf den denkmalgeschützten Backsteinbau der Bülachguss, der dem Quartier seinen historischen Anknüpfungspunkt verleiht. Aus ihren präzisen Details entwickelt sich die Fassade als subtiles Relief und verstärkt so die skulpturale Wirkung der Gebäude. Die rauen, im Grauton changierenden Klinker verleihen den Fassaden Lebendigkeit und werden kombiniert mit filigranen, scharfkantigen Betonfertigteilen in heller Tonalität. Kontrastierend sind Fensterrahmen, Staketengeländer und sämtliche weiteren Metallteile in anthrazitfarbenem Eisenglimmer gehalten.

Meldung: Max Dudler Presse

Isenberg School of Management by BIG & Goody Clancy

Designed by BIG-Bjarke Ingels Group and Architect of Record Goody Clancy, the copper-clad Business Innovation Hub at the heart of the University of Massachusetts Amherst adds 70,000SF of hyper-collaborative study and social space to one of the top-30 public business schools in the United States.

The new expansion and partial renovation of the Isenberg School of Management nearly doubles the school’s current space to accommodate Isenberg’s growth in the last decade, while introducing new facilities for more than 150 staff and 5,000 students in undergraduate, master’s and PhD programs. BIG and Goody Clancy were commissioned in 2015 to design a flexible space that inspires and facilitates collaboration for every Isenberg student.

“As a top business school, we want to offer our students, faculty and staff an environment that inspires creativity, communication, innovation and collaboration—a physical space designed to train and prepare students for careers in the 21st century. The new Business Innovation Hub clearly reflects our mission and vision for the future. Equally important, with flexible spaces and state-of-the-art tools and technologies, the Business Innovation Hub will continue to meet the rapidly evolving needs of the Isenberg community.” Tom Moliterno, Interim Dean, Isenberg School of Management.

“As a top business school, we want to offer our students, faculty and staff an environment that inspires creativity, communication, innovation and collaboration—a physical space designed to train and prepare students for careers in the 21st century. The new Business Innovation Hub clearly reflects our mission and vision for the future. Equally important, with flexible spaces and state-of-the-art tools and technologies, the Business Innovation Hub will continue to meet the rapidly evolving needs of the Isenberg community.” Tom Moliterno, Interim Dean, Isenberg School of Management.Prominently situated on Haigis Mall near the entrance to the campus, a dramatic triangular glass entrance created by a domino-effect greets students. The building exterior is wrapped in straight, vertical pillars that gradually slope downward, creating a distinct appearance without any curved elements.

The Business Innovation Hub directly extends the school’s existing 1964 building from the north and east sides in a wide circular loop, linking back on the upper floors to maintain connectivity. The loop consolidates Isenberg’s faculty and staff under one roof, creating a singular place of arrival and a strong visual identity for the entire Isenberg School of Management.

The Business Innovation Hub directly extends the school’s existing 1964 building from the north and east sides in a wide circular loop, linking back on the upper floors to maintain connectivity. The loop consolidates Isenberg’s faculty and staff under one roof, creating a singular place of arrival and a strong visual identity for the entire Isenberg School of Management. “The new Business Innovation Hub at the Isenberg School of Management is conceived as an extension of both the building and the campus mall. The linear structure is bent to form a full loop framing an internal courtyard for the life of the students. The façade is pulled away in a domino effect to create a generous invitation from the Haigis Mall to the Learning Commons. The mall and the courtyard – inside and outside form a forum for the students, the faculty and the profession to meet, mingle and mix society and academia.” Bjarke Ingels, Founder & Creative Director, BIG.

The Business Innovation Hub’s exterior is clad in copper, so long-term exposure to the elements will naturally weather the metal from a dark ochre to an enduring patina. With longevity and sustainability in mind, the building also targets LEED Silver certification.

“There’s no other building at UMass Amherst that’s going to look remotely like this. Isenberg is trying to raise its profile among peer institutions. We have no doubt this will help Isenberg attract the best and brightest faculty and students.” Roger Goldstein, Principal, Goody Clancy.

Upon entering, students and faculty arrive at the 5,000SF Learning Commons. Daylight peers between the accordion-like pillars to illuminate the multi-story atrium, where the heart of the business school hums with students learning, networking and dining.

The bright and spacious Learning Commons doubles as an event venue for guest speakers, award ceremonies, banquets and career fairs. In any room or hallway, natural light reaches inside from both the campus and the inner courtyard.

Throughout the Business Innovation Hub, spaces are designed with student interactions, teamwork and chance encounters in mind: soft chairs adorn the corridors, benches are affixed to the grand stairway and classroom chairs can easily maneuver for theater-style lectures or small group work.

Throughout the Business Innovation Hub, spaces are designed with student interactions, teamwork and chance encounters in mind: soft chairs adorn the corridors, benches are affixed to the grand stairway and classroom chairs can easily maneuver for theater-style lectures or small group work.On the second and third floors, students and staff occupy the innovation labs, advising spaces and faculty offices. To support the career development of every Isenberg student, classrooms are equipped with integrated technology for distance learning. In addition, the Chase Career Center gains 15 new interview rooms, and various conference rooms and breakout areas are distributed throughout the loop.

The inner spaces of the extension face a circular courtyard, where an open-air garden and stone benches create an oasis for collaboration and contemplation. The courtyard connects back to the campus via two pathways between the original Isenberg building and the Business Innovation Hub. The buildings are fused by two bridges above the paths: the large bridge cloaked in copper becomes the gateway to the courtyard while the small bridge glazed with glass forms a visual continuity around the interior courtyard.

The inner spaces of the extension face a circular courtyard, where an open-air garden and stone benches create an oasis for collaboration and contemplation. The courtyard connects back to the campus via two pathways between the original Isenberg building and the Business Innovation Hub. The buildings are fused by two bridges above the paths: the large bridge cloaked in copper becomes the gateway to the courtyard while the small bridge glazed with glass forms a visual continuity around the interior courtyard.In the evening, the Business Innovation Hub glows from the life within—appearing as an inviting beacon on the campus and creating a lasting impression for campus visitors, staff and students.

NAME: Isenberg School of Management Business Innovation Hub

SIZE: 70,000ft2 / 6,500m2

LOCATION: Amherst, Massachusetts, USA

CLIENT: University of Massachusetts Building Authority

DESIGN ARCHITECT: BIG-Bjarke Ingels Group

ARCHITECT OF RECORD: Goody Clancy

COLLABORATORS: Richmond So Engineers, Arup, BIG IDEAS, Nitsch, VAV, Towers Golde, Haley & Aldrich, Acentech, HLB, SGH, PEER, WIL-SPEC, VGA, Lerch Bates, LN Consulting, Mohar Designs

Neue U-Bahn-Station Museumsinsel Berlin

Der von Max Dudler gestaltete U-Bahnhof Museumsinsel auf der Berliner U-Bahnlinie U5 ist fertiggestellt. Der U-Bahnhof wird zur Vorhalle der bedeutendsten kulturellen Institutionen der Stadt. Seine Gestaltung wurde durch das berühmte Bühnenbild für die Zauberflöte von Karl Friedrich Schinkel inspiriert. Am 9. Juli 2021 um 10 Uhr findet in Anwesenheit des Architekten Max Dudler die offizielle Eröffnung des U-Bahnhofs statt.

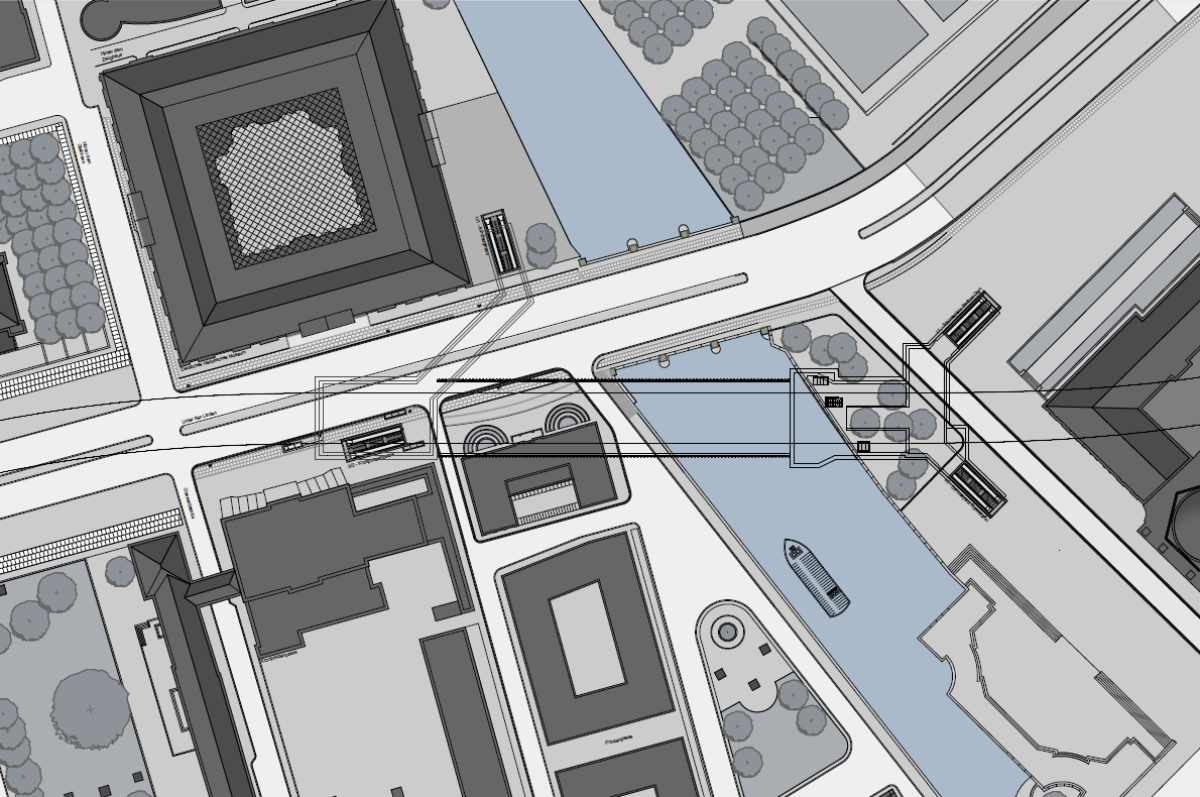

Der U-Bahnhof Museumsinsel bildet gemeinsam mit den Stationen Rathaus und Unter den Linden den sogenannten Lückenschluss der U-Bahnlinie U5 zwischen Brandenburger Tor und Alexanderplatz. Der von Max Dudler entworfene Bahnhof wird einen gänzlich neuen Ort im kulturellen Herzen der Stadt eröffnen. Hier begegnen sich Museums- und Konzertbesucher, Studenten der Humboldt-Universität und Berlin-Touristen. Der Bahnhof übernimmt auch eine soziale Funktion im urbanen Gefüge und fördert das, was das Städtische schlechthin ausmacht. Mit seinen 180 Metern Länge verläuft der unterirdische Bahnhof südlich der Schlossbrücke unter dem Spreekanal zwischen dessen östlichem Ufer und dem Kronprinzenpalais. Starke Präsenz im öffentlichen Raum haben die vier Zugänge, die am Deutschen Historischen Museum, am Humboldtforum und am Kronprinzenpalais liegen. Die Eingangsbereiche sind in Form und Material zurückhaltend gestaltet und gliedern sich in den vorgefundenen Stadtraum mit seinen historischen Bauten ein.

|

|

Das architektonische Thema der U-Bahn-Station leitet Max Dudler vom Fehlen natürlichen Lichts unter der Erde ab, der ewigen Nacht. Die zwei gewölbten Bahnsteigtunnel sind in Anlehnung an das historische Bühnenbild der Zauberflöte von Karl Friedrich Schinkel aus dem Jahr 1816 in einem leuchtenden Ultramarinblau gestaltet, das durch 6662 Lichtpunkte wie ein gewölbter Sternenhimmel strahlt. Zugleich erscheint der Rückgriff auf Schinkels Theateridee als Referenz an den klassizistischen Geist, der die Gebäude an diesem Ort in der Stadt kennzeichnet. Atmosphärisch lebt der Ort von der Wirkung dieser einfachen wie magischen Idee. Mit seiner Natursteinverkleidung aus Kösseine-Granit wird der Mittelbahnsteig für die Fahrgäste zur Säulenhalle. Die Gestaltung ist hier geprägt von den wenigen, ausgewählten Materialien und deren präzisen Fügung und Ausleuchtung.

|

|

Längsschnitt mit Gesamtansicht durch die U-Bahn Station Museumsinsel

|

Die Nähe zu kulturellen Institutionen wie der Staatsoper, dem Deutschen Historischen Museum und dem Humboldtforumhinter den Fassaden des Stadtschlosses macht den U-Bahnhof Museumsinsel zum Kulturbahnhof. DieHintergleiswände zeigen eine fotografische Arbeit von Stefan Müller und Philipp Arnold, die als in sich geschlossenesWerk von der Schönheit und dem Charakter der umliegenden Architektur erzählt. Die Fotografien der historischen,aufwändig verzierten und von unterschiedlichen Zeitereignissen und Einflüssen gezeichneten Bautensetzen einen interessanten Kontrapunkt zu Max Dudlers abstrakter und rationaler Klarheit.

|

|

Gegen Mittag des 9. Juli 2021 sollen die ersten Fahrgastzüge an der U-Bahn-Station Museumsinsel halten.

|

|

|

Lageplan mit U-Bahnstation

Name des Bauwerks

Standort

Nutzer

Bauvolumen

Länge

Tiefe

Planungs- und Bauzeit

Architekt |

Ehemalige Projektleiter

Mitarbeiter

Rohbauplanung

Haustechnik

Tragwerkplaner

Lichtplanung

Bauleitung |

Meldung: Max Dudler Presse

MAX BILL

|

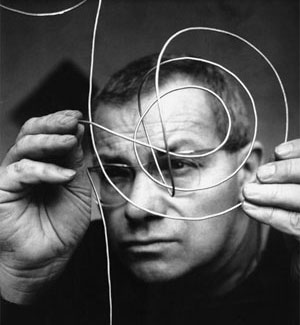

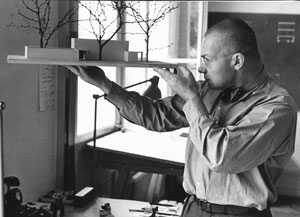

Eine Dokumentation Regie: Erich Schmid Im Verleih Edition Leihgeber, Farbfilm Spieldauer 85 Minuten Kinostart 4. Dezember 2008 |

|||

| Max Bill (1908–1994) war einer bedeutendsten Schweizer Künstler des 20. Jahrhunderts. Er war Schüler der legendären Bauhaus-Schule in Dessau, außerdem war er Antifaschist der ersten Stunde. Sein ganzes avantgardistisches Werk als Maler, Bildhauer, Architekt und Typograf trägt bis zum Schluß die Züge sozialer Verantwortung und behält das Umweltbewußtsein. Um Bills Oeuvre im Zusammenhang mit seiner Biographie besser einzuordnen, realisierte Erich Schmid den Dokumentarfilm MAX BILL – DAS ABSOLUTE AUGENMASS. Sechs Jahre lang hat er daran gearbeitet, damit der Film rechtzeitig zum 100. Geburtstag von Max Bill, am 22. Dezember 2008, auf die Leinwand kommen kann. Der Regisseur will damit die Augen für Bekanntes und Unbekanntes öffnen. Das Mal'sehn Kino in Frankfurt am Main wird den Film in sein Januar Programm aufnehmen. | |||

|

Text und Foto: Edition Salzgeber |

|||

|

Im Jahr 1925 konnte Max Bill mit 17 Jahren seine Arbeiten, die er an der Kunstgewerbeschule Zürich geschaffen hatte, an der „Exposition international des arts décoratifs“ in Paris ausstellen, wo auch Leute wie Le Corbusier und Melnikow vertreten waren. Trotzdem wurde er wegen einer Nichtigkeit aus der Kunstgewerbeschule hinausgeworfen. Daraufhin nutzte Mall Bill den hoch dotieren Preis für einen Plakatwettbewerb, den er gewonnen hatte, für das Studium am Bauhaus. Seine Lehrer an der Bauhaus-Schule waren Kandinsky, Klee und Moholy-Nagy. Während dieser Studienzeit verlor er bei einem Zusammenstoß mit einem Trapezkünstler die Hälfte seiner Vorderzähne. Er mußte die Schule beenden und Schulden bei seinem Vater aufnehmen, um die hohen Zahnarztkosten zu bezahlen. Die Behandlung am Vorderkiefer sollte ein Leben lang halten. Den Unfall setzte er kreativ um mit einem Bild, das er „siamesische Zwillingsakrobaten“ nannte.

Über seine Zeit der Jahre 1908 bis 1939 ist im Verlag Scheidegger&Spiess aus Zürich ein erster Band von Angela Thomas: »mit subversivem glanz – max bill und seine zeit« erschienen. Gegen seine Pavillon-Skulptur an der Zürcher Bahnhofstraße liefen die Behörden, die Geschäfte und die Kleinbürger Sturm. Der Lohn, den er dafür erhielt, war, daß diese Pavillon-Skulptur heute so beliebt ist, daß die Leute Sturm laufen würden, wenn man sie entfernen wollte.

Ein weiterer Schicksalsschlag erreichte ihn, als ihm 1977 wegen eines Tumors ein Auge entfernt werden mußte. Er entwarf schon am Tag nach der Operation im Krankenbett die Grafikreihe „seven twins“. Ein Jahr vor seinem Tod erhielt Max Bill als erster Schweizer den so genannten Nobelpreis der Künste, den Praemium Imperiale in Tokyo. Am 9. Dezember 1994 brach er auf seiner letzten Mission als Präsident des Bauhaus-Archivs auf dem Berliner Flughafen Tegel tot zusammen. Er hatte hart mit sich zu kämpfen, um sich immer wieder durchsetzen zu können.

Der Regisseur Erich Schmid über seinen Film Max Bill hat ein beträchtliches Entdeckungspotenzial. Wenn also gegenüber Max Bill, dachte ich mir als Filmautor, aus der Unkenntnis heraus immer noch derart starke Vorurteile mitspielen, dann muß angesichts seiner Qualitäten ein umso beträchtlicheres Entdeckungspotenzial in ihm stecken. Ich mußte mich also auf den unbekannten Max Bill konzentrieren und dem Publikum neue Tatsachen unterbreiten, um nach Möglichkeit in der Rezeption einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Dies ist für einen Filmemacher eine Herausforderung. Wird es gelingen, mit einem biografischen Film dieses Leben so darzustellen, daß man es in seinen inneren Zusammenhängen einigermaßen begreifen kann? Dieses Leben am Übergang zur Moderne, in einem unablässigen Kampf für eine gerechtere und bessere Welt mit ästhetischen und gestalterischen Mitteln? Das Geheimnis war das absolute Augenmaß. Nachdem ich in den in- und ausländischen Archiven alles greifbare Filmmaterial über Max Bill gesammelt hatte, blieben mir, einschließlich des eigenen Drehmaterials, für die Filmmontage rund 185 Stunden Bild- und Tonmaterial. In der Montage behielten wir für die 90 Minuten, auf die wir uns für die große Leinwand beschränken mußten, konsequent nur jenes Material, das die inneren Zusammenhänge – oft auf mehreren Ebenen gleichzeitig – miteinander verknüpft. So entstand schließlich ein dichtes Geflecht von übereinander gelagerten Sinnbildern, die wie bei Zahnrädern vom einen ins andere übergreifen und durch den ganzen Film hindurch vorwärts treiben. Und über allem schwebt das Thema der Einsteinschen Unendlichkeit und der politische Anspruch, daß »die Schönheit in der Reduktion« liegt. Das Geheimnis von Max Bills Erfolg war nicht nur, daß ihm in seinen Anliegen die Zukunft recht gegeben hatte, sondern auch daß er etwas besaß, was nur sehr wenige besitzen, nämlich so etwas wie das absolute Augenmaß, vergleichbar mit dem absoluten Musikgehör.

Man hätte sich allenfalls auch etwas anderes vorstellen können, rasche Schnitte und atemberaubende Einstellungen, um das künstlerische Oeuvre von Max Bill biografisch Revue passieren zu lassen in einer Orgie von skulpturalem Licht und Schatten und den knalligen Grundfarben der konkreten Bilder. Das Ganze hätte man effektvoll, wo nötig, mit einem gesprochenen Text und eindringlicher Musik untermalen können. Aber daraus wäre Max Bill nur noch unbegreiflicher geworden, als er es ohnehin schon war und es im Grunde jeder Mensch ist. Es galt eben auch in der Darstellungsweise eine gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen, wie Bill sie auch immer der Kunst abverlangt hatte: wenigstens dort die Zusammenhänge begreiflich zu machen, wo dies möglich ist. Die Werke, sagte ich mir, sollte man eigentlich besser im Original anschauen, weil jede Abbildung sofort einen illustrativen Charakter bekommt und den „subversiven Glanz“ verliert, der nur dem Original innewohnt. Dennoch zeigte ich sie immer wieder, aber mit Zurückhaltung und nur soweit ich sie brauchte, um die inneren Zusammenhänge zwischen Werk und Biografie aufzuzeigen. In dieser Hinsicht ergab sich mit der Zeit ein immer engmaschigeres Referenzsystem.

Mitwirkende der Dokumentation

Dirk Scheper Sohn des Bauhaus-Meisters Hinnerk Scheper, war Vorstandsmitglied |

|||

BAUHAUS 100

Crew

Kamera: Niels Bolbrinker

Schnitt: Niels Bolbrinker, Thomas TielschJörg Theil

Ton: Jörg Theil

Musik: Jarii van Gohl

Produzent: Thomas Tielsch

Produktionsleitung: Jan-Peter Heusermann

Producerin: Julia Cöllen

Produktion: Filmtank

Animation: Yorgos Karagiorgos

Koproduktion: ZDF/ARTE

Gefördert von Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein,

Creative Europe Media Programm der EU,

Medienboard Berlin-Brandenburg,

BKM – die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien,

DFFF – Deutscher Filmförderfonds,

MDM – Mitteldeutsche Medienförderung

Mit Unterstützung von Stiftung Bauhaus Dessau

Modulares Bauen

Neufert

Jährliches Bauhausfest

Die Protagonisten im Film

Renzo Piano – Architekt des Lichts

Zur Neugestaltung des Frankfurter Alleenrings

|

| Auf dem Foto v.l.n.r.: Nils Stiglitz, Birgitta Wolff, Ute Schwens, Frank Dievernich und Peter Cachola Schmal |

Download: Dokumentation Campusmeile

|

| Blick ins Publikum |

|

| Auf dem Foto v.l.n.r.: Peter Cachola Schmal, Michael Koch, Bettina M. Wiesmann und Marcus Gwechenberger, Foto (c) Kulturexpress |

Teilnehmer der Diskussionsrunde waren: Prof. Dr. Frank Dievernich, Präsident der Frankfurt University of Applied Sciences, Dr. Marcus Gwechenberger, Dezernat Planen und Wohnen der Stadt Frankfurt am Main, Ute Schwens, Direktorin der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main, Prof. Dr. Nils Stieglitz, Präsident der Frankfurt School of Finance & Management, Bettina M. Wiesmann MdB, Bundestagsabgeordnete für Frankfurt am Main, Prof. Dr. Birgitta Wolff, Präsidentin der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Moderation: Peter Cachola Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums. Am Rande sprachen Prof. Jean Heemskerk und Prof. Michael Peterek. Aus dem Publikum waren Stimmen der SPD und der Grünen zu hören, die sich über das Projekt informieren wollen, um etwas von der Diskussion in die Stadtteile hineinzutragen.

Architekturfotograf Gerd Schaller im Interview

Einer, der es bestens versteht, Architektur gekonnt zu inszenieren, ist der Augsburger Gerd Schaller. Der Architekturfotograf und Kommunikationsmanager arbeitet mit seinem Team seit mehr als 20 Jahren mit Architekten, Ingenieuren, Bauproduktherstellern, Immobilienunternehmen und Medien zusammen und ist mit den Anforderungen aller Seiten bestens vertraut. Im Interview spricht Gerd Schaller über die Besonderheiten der Architekturfotografie, seine Herangehensweise und was gute Bilder ausmacht.

Architekturfotografie ist wie die Architektur selbst im Spannungsfeld zwischen Dienstleistung und Kunst. Klassische Aufnahmen dienen der sachlichen Dokumentation und medialen Vermittlung von Bauwerken. Abbildungen abseits typischer Sehgewohnheiten prägen durch ästhetischen Eigensinn ein spezifisches Bild der gebauten Wirklichkeit.

Interview

Was ist für Sie das besondere an Architekturfotografie?

|

Auf dem Foto Gerd Schaller |

Gerd Schaller: Grundsätzlich fasziniert mich Architektur an sich. Jetzt könnte man meinen, Gebäude zu fotografieren sei einfach. Sie laufen nicht weg, verlieren nicht ihren Gesichtsausdruck und widersprechen dem Fotografen nicht. Dabei lässt sich Architektur eben nicht im Studiolicht gestalten. Vielmehr fordert die Architekturfotografie das menschliche Auge und den Umgang mit nicht zu beeinflussenden Gegebenheiten heraus - und damit meine ich nicht nur wechselnde Wettersituationen. Hinzu kommt ein breites Spektrum meiner Arbeit von Dokumentation und Rezeption über Interpretation und Inszenierung, das letztlich von den Anforderungen des Auftraggebers und der Bildsprache des Fotografen bestimmt wird.

Wie ist Ihre Herangehensweise bei einem neuen Projekt?

Gerd Schaller: Ich bereite mich sehr akribisch vor. Ich möchte schon im Vorfeld möglichst viel über ein Bauwerk wissen - in welchem Umfeld es steht, warum es wie aussieht, welche Ideen und Gedanken der Architekt dabei hatte, auch in Bezug auf die Materialität. Ich möchte das Gebäude und den Architekten bestmöglich verstehen. Der Architekt kann die Essenz des Gebäudes meist aus dem Entstehungsprozess heraus vermitteln. Es ist wichtig, zuzuhören und sich gegebenenfalls auch mit regionalen, politischen und historischen Gegebenheiten zu befassen. Natürlich liefern mir auch Google und spezielle Apps zusätzliche Eindrücke und Daten, aus denen sich ein Vorabbild ergibt. So lassen sich konkrete Perspektiven auch abhängig vom Wetter und Sonnenstand planen. Es wäre definitiv zu wenig, sich erst vor Ort auf eine kurze Konfrontation zum Zwecke der Fotografie einzulassen.

Welche Rolle spielt die Architektur in Bezug auf die späteren Fotografien?

| Wohnbebauung Ludwigshöhe in Kempten/ Allgäu F64 Architekten, Architekten und Stadtplaner PartGmbB, Kempten |

Gerd Schaller: Außergewöhnliche Architektur hat sicher einen gewissen Vorteil. Das Tagesgeschäft eines Architekturfotografen aber sieht anders aus. Nicht jedes Bauwerk ist spektakulär. Dennoch haben die meisten Gebäude ihren eigenen Reiz, den es herauszustellen gilt. Ich meine damit nicht eine künstlerische Inszenierung mit absurden Überzeichnungen, sondern die korrekte Dokumentation. Perspektive, Linienführung, Belichtung und Schärfe müssen passen. Gefragt ist vor allem die Beherrschung von Handwerk und Technik und dazu den Blick fürs Wesentliche und Besondere zu haben. Ein Architekturbild ist nicht nur deswegen gut, weil etwas Außergewöhnliches fotografiert wurde.

Wie stark bearbeiten Sie Ihre Bilder nach?

Gerd Schaller: Ich versuche meine Aufnahmen vor Ort möglichst perfekt zu erstellen, sodass ich am Computer nur noch Helligkeit, Kontrast, Tonwerte und gewisse Farben geringfügig korrigiere. In der dokumentarischen Architekturfotografie sollte man von Verfremdungen ohnehin eher absehen. So ganz verzichten kann man auf Photoshop jedoch nicht, beispielsweise um unvermeidbare Störungen im Bild nachträglich zu entfernen. Letztlich ist es eine Einzelfallentscheidung, wie viele Details aus einem Bild tatsächlich entfernt werden müssen. Es macht jedoch wenig Sinn, beispielsweise ein Gebäude nach längerer Nutzungsphase durch übermäßige Bearbeitung wieder in seinen Ursprungszustand zurückzuführen zu wollen.

|

Montforthaus Feldkirch, Zusammenarbeit von Hascher Jehle Architekten, Berlin und Mitiska Wäger Architekten aus Bludenz |

FIFA Headquarter Zürich, Tilla Theus und Partner AG |

|

Innenansicht: Panoramalift Treppenturm in Rorschach am Bodensee/ Schweiz, alex buob AG Architekten |

Hochschule Weihenstephan Freising, Dewan Friedenberger Architekten GmbH |

Wie muss ein Bild aussehen, damit Sie zufrieden sind?

Gerd Schaller: Völlig zufrieden bin ich nur selten. Ich sehe in meinen Bildern immer wieder ein paar Prozent Verbesserungspotenzial. Doch gerade diese Unzufriedenheit treibt mich zu Veränderung und Neubewertung meiner Arbeit an. Die besten Fotografien entstehen, wenn ich das Bild kompositorisch und perspektivisch bis ins Detail vorher im Kopf habe, vor Ort alle Rahmenbedingungen passen und ich im Augenblick der Aufnahme spätere Retuschen berücksichtige. Ein solcher Moment ist außergewöhnlich - unabhängig von der Qualität der Architektur.

Gibt es Sie ein Bild oder Projekt an das Sie sich besonders gerne erinnern?

Gerd Schaller: Ein Lieblingsbild habe ich nicht. Es sind eher die Geschichten, die ich mit manchen Aufnahmen verbinde. Die unterschiedlichen Eindrücke beispielsweise einer Villa im Engadin oberhalb des Sankt Moritzersees, des auf den ersten Blick schlichten und dann doch ausgesprochen luxuriösen FIFA Hauptquartiers in Zürich oder eines ungewöhnlichen Kunstmuseums am Bodensee bleiben im Kopf. Aber auch historische Bauten wie beispielsweise die Stiftsbibliothek in Sankt Gallen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, oder der Blick hinaus über das Moldauufer aus dem Kinderzimmer des ehemaligen tschechischen Präsidenten Vaclav Havel in den mittlerweile leider stark verfallenen Barrandov Terrassen berühren mich nachhaltig. In bester Erinnerung wird mir auch das 100. Jubiläum des Bauhaus bleiben. Es war mir eine große Ehre, in dem weltbekannten von Walter Gropius entworfenen Schulgebäude in Dessau Architekturfotografie-Workshops abhalten zu dürfen.

Foto (c) Gerd Schaller, Meldung: Bauwerk Perspektiven

S2 Architektur baut Waldorfkindergarten

Ökologische Holzbauweise sorgt für gesundes Wohnklima

Gesundes Wohnen durch eine ökologische Holzbauweise spielt für immer mehr Menschen eine Rolle. Tatsächlich verbringen Menschen rund 90 Prozent ihres Lebens in geschlossenen Räumen – einen Großteil davon allerdings nicht im eigenen Zuhause, sondern am Arbeitsplatz, in der Schule oder im Kindergarten. In Anbetracht dessen möchten Eltern für den eigenen Nachwuchs nur das Beste. Dies gilt auch für die Wahl der Betreuungseinrichtung, die im Idealfall einer Gesundheit der Kinder förderlich ist. Dies gelingt durch den Einsatz umweltschonender Baumaterialien und unter Berücksichtigung baubiologischer Maßnahmen.

Dieser Herausforderung hat sich die S2 GmbH gestellt und die Planung sowie die Projektbegleitung eines Waldorfkindergartens im rheinland-pfälzischen Frankenthal übernommen. Das Richtfest fand im Herbst 2019 statt. Der Einzug der ersten Kindergruppen ist für Mai dieses Jahres geplant.

Waldorf-Gedanke stand beim Bau im Fokus

Bei der Planung des Kindergartens galt es, nicht nur ökologische Maßnahmen umzusetzen. Im Entwurf sollte sich auch der Waldorf-Gedanke wiederspiegeln. Eine große Schwierigkeit bestand darin, gesetzliche Anforderungen zu Brandschutz und Barrierefreiheit in Einklang mit der Natur und der Waldorf-Pädagogik zu bringen. Bei der Waldorf-Lehre handelt es sich um ein pädagogisches Konzept, bei dem im Denken, Fühlen und Wollen der Kinder auch die Grundsätze der Freiheit der Kultur, der Gleichheit in der politischen Gemeinschaft und der Brüderlichkeit im wirtschaftlichen Leben berücksichtigt werden sollen. Seele, Geist und Leib sollen im Einklang leben. Besonders letzteres war beim Bau des neuen Kindergartens entscheidend: Denn in erster Linie sollten sich die Kinder in ihren neuen Räumlichkeiten wohlfühlen. Doch gleichzeitig sollte durch die Verwendung natürlicher Baustoffe auch für ein gesundes Wohnklima gesorgt werden. Dazu wurde auf die ökologische Holzbauweise gesetzt, denn Holz gilt im Gegensatz zu vielen anderen Materialien als besonders umweltfreundlicher und allergikergeeigneter Naturbaustoff. Zudem spart der konsequente Einsatz von Holz klimaschädliches CO2 ein und trägt zu einer effizienten Nutzung der Ressourcen bei. Aufgrund ihrer Isoliereigenschaften benötigen Holzhäuser zudem weniger Heizenergie und wirken sich durch ihre feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften positiv auf das Raumklima aus.

Bei der Planung des Kindergartens galt es, nicht nur ökologische Maßnahmen umzusetzen. Im Entwurf sollte sich auch der Waldorf-Gedanke wiederspiegeln. Eine große Schwierigkeit bestand darin, gesetzliche Anforderungen zu Brandschutz und Barrierefreiheit in Einklang mit der Natur und der Waldorf-Pädagogik zu bringen. Bei der Waldorf-Lehre handelt es sich um ein pädagogisches Konzept, bei dem im Denken, Fühlen und Wollen der Kinder auch die Grundsätze der Freiheit der Kultur, der Gleichheit in der politischen Gemeinschaft und der Brüderlichkeit im wirtschaftlichen Leben berücksichtigt werden sollen. Seele, Geist und Leib sollen im Einklang leben. Besonders letzteres war beim Bau des neuen Kindergartens entscheidend: Denn in erster Linie sollten sich die Kinder in ihren neuen Räumlichkeiten wohlfühlen. Doch gleichzeitig sollte durch die Verwendung natürlicher Baustoffe auch für ein gesundes Wohnklima gesorgt werden. Dazu wurde auf die ökologische Holzbauweise gesetzt, denn Holz gilt im Gegensatz zu vielen anderen Materialien als besonders umweltfreundlicher und allergikergeeigneter Naturbaustoff. Zudem spart der konsequente Einsatz von Holz klimaschädliches CO2 ein und trägt zu einer effizienten Nutzung der Ressourcen bei. Aufgrund ihrer Isoliereigenschaften benötigen Holzhäuser zudem weniger Heizenergie und wirken sich durch ihre feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften positiv auf das Raumklima aus.

Gesundheit und Wohlbefinden der Kinder fördern

Beim Bau des neuen Kindergartens in Frankenthal hat die S2 GmbH auch ihre baubiologische Expertise einfließen lassen, um die Wohngesundheit der Kinder zu fördern. Bei der Baubiologie werden die Wechselwirkungen zwischen dem gebauten Umfeld und dem Menschen berücksichtigt. Mit Hilfe von Gebäude- und Grundstücksanalysen wird der Bau auf Wohngifte, Schadstoffe, elektromagnetische Wellen, Elektrosmog, Lärmbelastung und Luftionisation untersucht und Störfaktoren beseitigt. Zu einem baubiologisch-optimal gestalteten Wohnumfeld gehören zum einen natürliche Licht- und Beleuchtungsverhältnisse, die eine harmonische und kreative Atmosphäre schaffen. Durch eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung wird zum anderen für einen optimalen Luftwechsel gesorgt und die Verbreitung gesundheitsgefährdender Erreger minimiert. Durch schadstoffabsorbierende Innenwände wird außerdem sichergestellt, dass gesundheitsschädliche Stoffe, die durch Möbelstücke oder elektronische Geräte abgegeben werden, sich nicht in der Raumluft verbreiten. Dies ist insbesondere bei Kindern wichtig, da ihr Immunsystem noch nicht so ausgereift und belastbar ist wie das eines Erwachsenen. Sie sollen in einem schadstofffreien und unbelasteten Umfeld gesund aufwachsen können, um sich zu starken und mitfühlenden Persönlichkeiten entwickeln zu können. Dies wird durch den neuen, ökologisch gebauten Waldorfkindergarten sichergestellt.

Über die S2 GmbH

Die Identität der S2 GmbH ist durch die Verbindung ökologischer und baubiologischer Gesichtspunkte mit den klassischen Stilelementen skandinavischer Architektur geprägt. Als Ingenieurbüro mit mehr als 25 Jahren Erfahrung kann das Unternehmen aus einem einzigartigen baubiologischen Kenntnisschatz schöpfen und schafft gemeinsam mit seinen Kunden Lebensräume aus gesunden, nachwachsenden Rohstoffen und regenerativen Energien.

Meldung: S2 GmbH, 69488 Birkenau

„Varso Tower“ in Warschau

HB Reavis, der internationale Workspace-Anbieter, hat den „Varso Tower“ fertiggestellt. Bei dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens in Warschau wurde eine Industriebrache in eines der urbanen Wahrzeichen der polnischen Hauptstadt verwandelt.

Die ersten Mieter werden bald in das von Foster + Partners entworfene Gebäude einziehen. Das Objekt ist direkt neben dem Warschauer Hauptbahnhof gelegen und bietet rund 70.000 Quadratmeter mit klarem Fokus auf ESG-orientierte Arbeitsräume. Mit der Errichtung der Turmspitze im Februar 2021 wurde der „Varso Tower“, gemessen an seiner architektonischen Höhe von 310 Metern, zum höchsten Gebäude der Europäischen Union. Außerdem verfügt der Wolkenkratzer über den höchsten Garten Warschaus: Mitte 2021 waren sechzehn Bäume in 206 Meter Höhe gepflanzt worden. Die Begrünung war ein wichtiger Teil des Bauprojekts. Mehrere Dutzend Bäume schmücken die geräumige, mit Mosaiken ausgelegte Lobby und beleben die Umgebung.

|

|

Das zeitlose, schlanke Design des „Varso Towers“ wird durch die bumerangförmigen Stufen in der Nähe der Turmspitze unterstrichen, während die vertikale Gliederung der Fassade dem Hochhaus Leichtigkeit und Eleganz verleiht.Das Bürogebäude verfügt über eine BREEAM- und WELL-Zertifizierung in der Wertung „hervorragend“ bzw. „Gold“. Die insgesamt 53 Etagen werden derzeit im Innenausbau fertiggestellt, sodass die ersten Mieter voraussichtlich noch im September dieses Jahres einziehen können. Hierbei handelt es sich um Unternehmen wie den Cloud-Spezialist Box und die internationalen Anwaltskanzleien CMS und Greenberg Traurig.

|

Der „Varso Tower“ ist das abschließende Prunkstück des preisgekrönten Projekts „Varso Place“ von HB Reavis, einem gemischt genutzten dreiteiligen Gebäudeensemble mit Büros, einem Hotel, einem Innovationszentrum und Einzelhandelsflächen.

Meldung: HB Reavis Germany GmbH, Berlin

1933 ging er erneut nach Paris zur Künstlergruppe „abstraction création“ und stellte mit Piet Mondrian, Jean Arp, Sophie Taeuber Arp, Marcel Duchamp und Georges Vantongerloo aus. Nach dem 2. Weltkrieg wurde Max Bill Rektor der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Er setzte dort wieder Bauhaus-Ideen um. Denn Max Bill bekam im Rahmen des Marshallplans eine Schlüsselposition beim materiellen und geistigen Wiederaufbau Deutschlands. Als Architekt baute er die HfG. Die Trägerschaft übernahm die Geschwister-Scholl-Stiftung. Inge Scholl, die Schwester der 1944 in München ermordeten Geschwister Sophie und Hans Scholl, war Präsidentin, was im Film durch historische Filmsequenzen dokumentiert wird.

1933 ging er erneut nach Paris zur Künstlergruppe „abstraction création“ und stellte mit Piet Mondrian, Jean Arp, Sophie Taeuber Arp, Marcel Duchamp und Georges Vantongerloo aus. Nach dem 2. Weltkrieg wurde Max Bill Rektor der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Er setzte dort wieder Bauhaus-Ideen um. Denn Max Bill bekam im Rahmen des Marshallplans eine Schlüsselposition beim materiellen und geistigen Wiederaufbau Deutschlands. Als Architekt baute er die HfG. Die Trägerschaft übernahm die Geschwister-Scholl-Stiftung. Inge Scholl, die Schwester der 1944 in München ermordeten Geschwister Sophie und Hans Scholl, war Präsidentin, was im Film durch historische Filmsequenzen dokumentiert wird.  Seine Skulpturen im öffentlichen Raum stießen derart auf Widerstand, daß die erste Version der berühmtesten Bill-Plastik, die „kontinuität“, im Jahr 1948 von Rechtsextremisten in Zürich zerstört wurde. Erst knapp 40 Jahre später erhielt er von der Deutschen Bank in Frankfurt, als wäre es eine Wiedergutmachungsgeste, den Auftrag, diese Skulptur in Granit neu herzustellen. Die Arbeiten dauerten drei Jahre. Von der Herstellung bis zur Aufstellung der "Kontinuität" vor der Deutschen Bank in Frankfurt existiert ein eigener und einzigartiger Dokumentarfilm, der einem Werkbericht gleicht.

Seine Skulpturen im öffentlichen Raum stießen derart auf Widerstand, daß die erste Version der berühmtesten Bill-Plastik, die „kontinuität“, im Jahr 1948 von Rechtsextremisten in Zürich zerstört wurde. Erst knapp 40 Jahre später erhielt er von der Deutschen Bank in Frankfurt, als wäre es eine Wiedergutmachungsgeste, den Auftrag, diese Skulptur in Granit neu herzustellen. Die Arbeiten dauerten drei Jahre. Von der Herstellung bis zur Aufstellung der "Kontinuität" vor der Deutschen Bank in Frankfurt existiert ein eigener und einzigartiger Dokumentarfilm, der einem Werkbericht gleicht.